Внимание! Статья адресована врачам-специалистам

Akhmedov R.S.

Main Clinical Hospital of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan, Baku

Modern approaches to assessing the severity of frostbite in patients

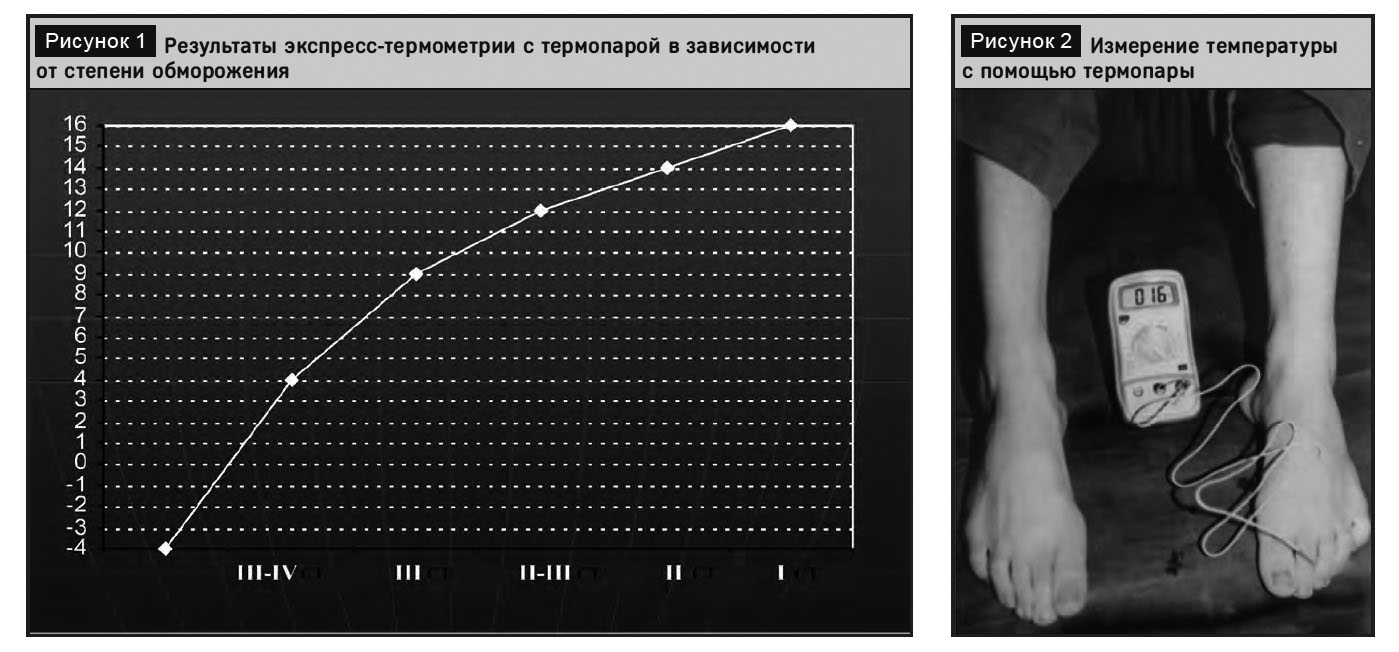

Резюме. Установлены классификационные признаки обморожений на основании данных экспресс-термометрии с термопарой. Под наблю-дением находились 26 военнослужащих с обморожениями, поступивших на лечение в отделение термических поражений Главного клинического госпиталя Вооруженных Сил Азербайджанской Республики (Баку). Всем поступившим больным проводилась термопарная термометрия с помощью электротермометра. При этом поверхностная температура измерялась путем прикосновения иглы на конце термопары к поверхности кожи вокруг ногтей фаланг пальцев, а внутритканевая температура измерялась путем введения иглы на глубину 4–5 мм в кожный покров. На основании данных наших исследований, мы предложили следующую классификацию степеней тяжести: I степень – при +15 ºС: +16ºС, II степень – при +13ºС: +14ºС, II–III степень – при +11ºС: +12ºС, III степень – при +8ºС: +9ºС, III–IV степень – при -3ºС: -4ºС. Были выявлены объективные клинические симптомы при диагностике больных с обморожениями. В отличие от прежних методов диагностики и классификации, при термопарной термометрии диагноз ставится путем измерения локальной температуры на поверхности кожи и внутри тканей пальцев рук и ног в градусах. В более поздние периоды предлагаются новые изменения в классификации стадий латентного и реактивного циклов в процессах восстановления кровообращения. Проводимое в отделении термических поражений измерение поверхностной и внутритканевой температуры у пациентов с холодовыми травмами в области поражения с помощью объективной и термопарной термометрии позволяет проводить раннюю диагностику и добиваться эффективных результатов лечения.

Ключевые слова: обморожение, дореактивный период, реактивный цикл, термопара, термометрия, обледенение.

Медицинские новости. – 2025. – №5. – С. 71–72.

Summary. To establish classification features of frostbite based on express thermometry data with a thermocouple. The study included 26 servicemen with frostbite who were admitted for treatment to the thermal injury department of the Main Clinical Hospital of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan (Baku). All admitted patients underwent thermocouple thermometry using an electric thermometer. In this case, the surface temperature was measured by touching the needle at the end of the thermocouple to the surface of the skin of the phalanges of the surrounding nails, and the interstitial temperature was measured by inserting the needle to a depth of 4–5 mm into the skin. Based on our research data, we proposed the following classification of severity: I degree – at +15 ºС: +16ºС, II degree – at +13ºС: +14ºС, II-III degree – at +11ºС: +12ºС, III degree – at +8ºС: +9ºС, III-IV degree – at -3ºС: -4ºС. Objective clinical symptoms were identified in the diagnosis of patients with frostbite. Unlike previous diagnostic and classification methods, with thermocouple thermometry, the diagnosis is made by measuring the local temperature on the skin surface and inside the tissues of the fingers and toes in degrees. In later periods, new changes in the classification of the stages of the latent and reactive cycles in the processes of restoring blood circulation were proposed. Thus, the measurement of superficial and intra-tissue temperature in the affected area in patients with cold injuries in the department of thermal injuries using objective and thermocouple thermometry allows for early diagnosis and effective treatment results.

Keywords: frostbite, pre-reactive period, reactive cycle, thermocouple, thermometry, icing.

Meditsinskie novosti. – 2025. – N5. – P. 71–72.

Причиной патологических процессов, возникающих при обморожениях, является длительный спазм периферических сосудов, который вызывает изменения в стенках сосудов и, раздражая симпатическую нервную систему, усиливает адреналиновый синдром и образует тромбы. Последующие патологические процессы включают некроз (распад) тканей, то есть воспалительные изменения и нарушения обмена веществ, развитие интоксикации и осложнения с гнойно-септической стадией [1–3].

Длительное воздействие низких температур на ткани организма и факторы, создающие сопутствующие условия, играют важную роль в развитии обморожений. Так, в холодную погоду могут играть роль повышенная утомляемость человека, алкогольное опьянение, гиподинамия, адинамия, обмороки. К местным факторам относятся сосудистые заболевания конечностей (облитерирующие заболевания, варикозное расширение вен, перенесенные обморожения рук и ног), травмы конечностей (переломы, вывихи), ношение тесной обуви [2].

Различают два периода обморожения: 1 – дореактивный; 2 – реактивный [2, 4, 5].

Стадия гипотермии относится к дореактивному, «латентному периоду», который длится от нескольких часов до суток и является временем, когда внутренняя температура в конечностях восстанавливается [5, 6]. Реактивный период представляет собой период начала функционирования тканей.

Согласно результатам наших научных исследований, обморожение считается наиболее тяжелой формой холодовой травмы, сопровождающейся обледенением тканей. При гипотермии кровообращение в тканях в зоне поражения холодом снижается вплоть до полной остановки. В таких условиях ткани не погибают от холода, а переходят в состояние парабиоза, в котором сохраняют способность поддерживать жизнедеятельность в течение определенного периода времени. Все необратимые симптомы начинаются при переходе дореактивного периода в реактивный, то есть после разогрева тканей. При разогреве тканей восстанавливается обмен веществ, а процесс сжигания и восстановления обмена веществ в тканях требует для своей жизнеспособности нормального и даже большего питания. Если ткани получают такое питание, они способны к нормальной жизнеспособности и некроз не происходит. Когда ткани не получают питания, они умирают от недостатка кислорода и голодания. Была предложена следующая идея классификации обморожений на основе восстановления кровообращения [2, 7, 8]:

– дореактивный период с обледенением тканей, температура в тканях составляет менее 2–7 °С;

– дореактивный период без обледенения тканей, температура в тканях составляет менее 8–14 °С;

– период восстановления крово-обращения;

– ранний реактивный период;

– поздний реактивный период.

Особенности течения патологических процессов при отморожениях зависят от глубины и сроков криодеструкции, что в свою очередь влияет на исход и прогноз лечебной тактики на момент манифестации заболевания.

Цель исследования – установление классификационных признаков обморожений на основании данных экспресс-термометрии с термопарой.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 26 военнослужащих с обморожениями, поступивших на лечение в отделении термических поражений Главного клинического госпиталя Вооруженных Сил Азербайджанской Республики (Баку). Диагноз обморожения устанавливают по местным объективным признакам, в соответствии с признаками соответствующих указанных степеней. Всем поступившим больным проводилась термопарная термометрия с помощью электротермометра. При этом поверхностная температура измерялась путем прикосновения иглы на конце термопары к поверхности кожи вокруг ногтей на фалангах, а внутритканевая температура измерялась путем введения иглы на глубину 4–5 мм в кожный покров.

Результаты и обсуждение

Полученные нами в ходе работы результаты экспресс-термометрии с термопарой представлены на диаграмме (рис. 1).

На основании данных исследований, мы предложили следующую классификацию степеней тяжести:

– I степень – при +15 ºС: +16 ºС,

– II степень – при +13 ºС: +14 ºС,

– II–III степень – при +11 ºС: +12 ºС,

– III степень – при +8 ºС: +9 ºС,

– III–IV степень – при -3 ºС: -4 ºС.

На рисунке 2 представлен процесс использования термопары у больного с обморожением.

Как видно, скрытый период обморожения, температура кожи и тканей внутри термопары соответствует градусам на диаграмме.

В ходе наших наблюдений впервые были выявлены объективные клинические симптомы при диагностике больных с обморожениями. Окружающие ткани становятся очень хрупкими, подверженными переломам при обморожении, а степень обморожения рук и пальцев, как установлено, зависит от глубины. Так, если у больных, поступивших в дореактивный период, онемение и деревянистое уплотнение пальцев рук продолжается до средних фаланг, то в последующем реактивном периоде развивается обморожение II степени, если продолжается до начала основных фаланг, то развивается обморожение III степени, а если продолжается до середины пястных костей или лучезапястного сустава, то развивается обморожение IV степени [3].

Выполняя термопарную термометрию, можно измерить температуру кожи и тканей в любой области и поставить предварительный диагноз, что в конечном итоге позволяет начать раннее лечение. В отличие от прежних методов диагностики и классификации, термопарная термометрия проводится в зависимости от тяжести холодовой травмы, в зависимости от глубины. Диагноз ставится путем измерения локальной температуры на поверхности кожи и внутри тканей пальцев рук и ног в градусах. В более поздние периоды предлагаются новые изменения в подходах к классификации стадий латентного и реактивного циклов, а также процессов восстановления кровообращения.

Заключение

Итак, проводимое в отделении термических поражений у пациентов с холодовыми травмами измерение поверхностной и внутритканевой температуры в области поражения с помощью объективной и термопарной термометрии позволяет проводить раннюю диагностику и добиваться эффективных результатов лечения. В результате у пациента уменьшаются симптомы интоксикации, область ампутации уменьшается, лечение становится более эффективным, в связи с чем больные выписываются из больницы раньше с сокращением койко-дней.

Литература

1. Ahmedov R.S. Diagnosis and Treatment of Frostbite. International Symposium. Natural Cataclysms and Global Issues of Modern Civilization. – Baku, 2007. – P.415.

2. Methodical tools on the rules of diagnosis, treatment, prevention, and evacuation of frostbite in the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan for surgeons. – Baku, 2013. – P.24.

3. Ахмедов Р.С., Мамедов P.З. Диагностика и комплексное лечение отморожений. – Баку, 2013. – C.51, 94.

4. Nasirov M.Y. Salakhov Z.A. Military Field Surgery. – Baku, 2017. – 608 p.

5. Брегадзе А.А. Ранняя диагностика и комплексное лечение отморожений нижних конечносьтей: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Якутск, 2006. – C.20.

6. Сизененко В.А. Холодовая травма. – Чита, 2010. – C.324.

7. Мовчан К.Н., Коваленко А.В., Зиновьев Е.В., Шуткин А.В., Сидоренко В.А., Донсков В.В. // Вестник хирургии. – 2010. – С.101–104.

8. Клинические рекомендации: Отморожение, Гипотермия, другие эффекты воздействия низкой температуры. – 2021. Разработано: Медицинская профессиональная некоммерческая организация «Общероссийская общественная организация «Объединение комбустиологов «Мир без ожогов». http://combustiolog.ru/

Медицинские новости. – 2025. – №2. – С. 71-72.

Внимание! Статья адресована врачам-специалистам. Перепечатка данной статьи или её фрагментов в Интернете без гиперссылки на первоисточник рассматривается как нарушение авторских прав