|

Багинский В.А.,

Денисов С.Д.

Повышение точности определения костного возраста на

основе комплексной оценки процесса оссификации костей

кисти и дистального отдела предплечья

Белорусский государственный медицинский университет, Минск

Внимание! Статья адресована врачам-специалистам

Baginskiy V.A., Denisov S.D.

Belarusian State Medical University, Minsk

Improving the accuracy of bone age assessment through comprehensive evaluation

of ossification process in the hand and distal forearm bones

Резюме. Проведено исследование возрастных особенностей оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья 2145 пациентов мужского и женского пола в возрасте 0,5–18,9 года, а также сравнительный анализ различных методов определения костного возраста. Определены количественные показатели возрастной динамики оссификации. Установлено, что основными индикаторами костного возраста являются рентгеноанатомические характеристики эпифизов трубчатых костей, вспомогательными индикаторами – рентгеноанатомические характеристики костей запястья. Повышение точности определения костного возраста может быть достигнуто путем использования комплексного анализа, основанного на исследовании возрастной динамики оссификации костей, детальном анализе рентгеноанатомических индикаторов, а также выборе оптимального метода определения костного возраста в зависимости от клинической ситуации и изучаемой популяции.

Ключевые слова: костный возраст, оссификация, созревание скелета, метод Грейлиха – Пайла, метод Таннера – Уайтхауса.

Медицинские новости. – 2025. – №8. – С. 75–82.

Summary. The study examines age-related characteristics of ossification in the hand and distal forearm bones in a cohort of 2,145 male and female patients aged 0.5–18.9 years, and compares different methods for assessing bone age. It also identifies quantitative parameters reflecting the age-related dynamics of the ossification process. The findings indicate that the primary indicators of bone age are the radiographic anatomical features of the epiphyses of the tubular bones, while the features of the carpal bones serve as secondary indicators. Improving the accuracy of bone age assessment can be achieved through a comprehensive approach that includes analysis of ossification dynamics, detailed evaluation of radiographic anatomical indicators, and the selection of the most appropriate bone age assessment method depending on the clinical context and the target population.

Keywords: bone age, ossification, skeletal maturation, Greulich – Pyle method, Tanner – Whitehouse method.

Meditsinskie novosti. – 2025. – N8. – P. 75–82

Костный возраст определяется на основе анализа индикаторов костного возраста – рентгеноанатомических характеристик процесса оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья [1, 2].

Для обеспечения точности, воспроизводимости и согласованности заключений разных специалистов индикаторы костного возраста должны отражать четкие возрастные морфологические изменения формы, размеров, границ костей, которые легко поддаются описанию, измерению и стандартизации, присутствовать у всех детей мужского и женского пола, появляться последовательно с определенной регулярностью, отражать объективные возрастные изменения процесса оссификации, а не просто изменение размеров костей [3–5].

В литературе по детской рентгеноанатомии в качестве основных ориентиров для определения костного возраста приводятся средние сроки образования центров оссификации и синостозирования эпифизов и метафизов костей кисти, дистального отдела предплечья. Однако, в связи с высокой вариабельностью, возраст образования центра оссификации и завершения формирования кости не может считаться надежным индикатором костного возраста [6]. Поэтому для повышения точности и объективности определения костного возраста необходимо использовать дополнительные диагностические критерии. Такими дополнительными критериями являются возрастные динамические изменения рентгено-анатомических характеристик костей на всех стадиях процесса оссификации, начиная с момента образования центров оссификации до их синостозирования и завершения формирования дефинитивной кости [4, 5, 7].

Методы определения костного возраста различаются по уровню диагностической точности и трудоемкости анализа рентгенограмм, а также характеризуются вариабельностью заключений при применении в различных популяциях [8–13]. Учитывая значительную популяционную специфику темпов оссификации, а также феномен акселерации, объективная оценка костного возраста требует анализа особенностей оссификации, характерных для конкретной популяции [14, 15].

В доступных источниках не представлены сведения о возрастных особенностях оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья у современного поколения детей и подростков Республики Беларусь. Также не проводили анализ диагностической ценности различных индикаторов, применяемых для точной оценки костного возраста в клинической практике.

Цель исследования – повысить точность определения костного возраста на основе комплексного анализа возрастной динамики оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья, рентгеноанатомических индикаторов и наиболее распространенных в клинической практике методов оценки костного возраста.

Материалы и методы

В рамках исследования выполнен ретроспективный анализ рентгенограмм кисти и лучезапястного сустава в прямой проекции 2145 пациентов, проходивших обследование в Городском клиническом центре травматологии и ортопедии (ГКЦТиО) на базе 6-й городской клинической больницы Минска (1134 мальчика и 1011 девочек). В выборку вошли пациенты в возрасте от 0,5 до 18,9 года с травматологической патологией и показателями костного возраста, соответствующими возрастной норме. Нормативные значения костного возраста для различных возрастных категорий определялись на основании таблиц фонда Brush [7].

Динамика оссификации каждой отдельной кости изучалась на основе метода Таннера – Уайтхауса посредством сопоставления рентгенограмм костей с соответствующими описаниями, скиаграммами и эталонными рентгенограммами, представленными в оригинальном руководстве авторов метода. Данный метод позволяет постадийно описать процесс оссификации каждой кости с момента образования центра оссификации до завершения формирования кости.

Оссификация дистального эпифиза локтевой кости, трапециевидной, головчатой, ладьевидной, полулунной, трехгранной костей оценивалась по шкале от A до H (процесс оссификации включает 8 стадий). Оссификация остальных костей кисти и дистального эпифиза лучевой кости оценивалась по шкале от A до I (процесс оссификации включает 9 стадий).

Стадия оссификации А означает отсутствие видимого центра оссификации на рентгенограмме, стадия B означает образование центра оссификации, конечная стадия (H, I в зависимости от кости) указывает на завершение процесса формирования костей запястья или синостозирование эпифиза и метафиза всех трубчатых костей, за исключением дистальных эпифизов лучевой и локтевой костей [4, 5].

Статистический анализ данных проводился с помощью программ Microsoft Excel 2016, STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft Inc., США), Python (библиотеки pandas, scikit-learn, scipy, statsmodels). Нормальность распределения данных оценивалась с использованием критериев Шапиро – Уилка или Колмогорова – Смирнова в зависимости от объема выборки. Количественные данные, отражающие возрастную динамику оссификации, представлены в виде медианы (Ме), 25% и 75% квартилей ([Q25%; Q75%]).

Для сравнения разных методов определения костного возраста рассчитывались следующие показатели: разность между костным (КВ) и хронологическим возрастом (ХВ) (ΔКВ–ХВ), представленная в виде медианы (Me), межквартильный размах [Q25%; Q75%]), размах ΔКВ–ХВ (min–max), средняя абсолютная ошибка (MAE), корень из средней квадратичной ошибки (RMSE), время анализа рентгенограммы (мин, m ± σ). Для статистического сравнения точности различных методов использовался критерий Фридмана. При выявлении статистически значимых различий выполнялся пост-хок анализ с применением теста Неменьи. Для оценки различий во времени анализа рентгенограмм при использовании разных методов применялся однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями, для выявления значимых парных различий между методами использовался пост-хок тест Тьюки. Результаты считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты

В таблицах 1–6 приведены данные, характеризующие возрастную динамику процесса оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья у пациентов мужского и женского пола.

Таблица 1. Возрастная динамика оссификации проксимальных эпифизов проксимальных фаланг (п/ф) 1–5 пальцев, лет

|

Кость

|

Пол

|

Стадия оссификации

|

|

B

|

C

|

D

|

E

|

F

|

G

|

H

|

I

|

|

П/ф 1 пальца

|

м

|

2,8

[2,5; 3,3]

|

3,7

[3,0; 4,0]

|

4,6

[4,0; 5,3]

|

8,9

[7,5; 10,1]

|

11,5

[10,7; 12,3]

|

13,5

[13,0; 14,4]

|

15,1

[14,5; 15,7]

|

16,8

[16,1; 17,4]

|

|

ж

|

1,6

[1,4; 1,8]

|

1,9

[1,7; 2,0]

|

3,2

[2,7; 3,8]

|

5,9

[4,9; 7,0]

|

9,1

[8,3; 10,2]

|

11,6

[11,0; 12,2]

|

13,0

[12,6; 13,6]

|

14,6

[14; 15,4]

|

|

П/ф 2 пальца

|

м

|

1,4

[1,2; 1,6]

|

1,8

[1,6; 2,0]

|

3,5

[2,6; 4,5]

|

8,3

[6,7; 9,6]

|

11,6

[10,8; 12,2]

|

13,4

[12,9; 14,1]

|

15,1

[14,4; 15,5]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,2

[1,0; 1,3]

|

1,4

[1,3; 1,6]

|

1,9

[1,7; 2,3]

|

5,1

[3,9; 6,4]

|

9,1

[8,2; 10,2]

|

11,5

[10,8; 12,1]

|

13,0

[12,5; 13,6]

|

14,6

[14; 15,4]

|

|

П/ф 3 пальца

|

м

|

1,4

[1,3; 1,6]

|

1,7

[1,6; 2,0]

|

3,5

[2,7; 4,5]

|

8,4

[6,8; 9,7]

|

11,6

[10,9; 12,2]

|

13,4

[12,9; 14,1]

|

15,0

[14,4; 15,5]

|

16,7

[16,1; 17,4]

|

|

ж

|

1,1

[0,9; 1,3]

|

1,3

[1,3; 1,5]

|

1,9

[1,6; 2,3]

|

5,1

[4,0; 6,4]

|

9,1

[8,2; 10,2]

|

11,5

[10,7; 12,1]

|

13,0

[12,6; 13,6]

|

14,7

[14; 15,4]

|

|

П/ф 4 пальца

|

м

|

1,5

[1,3; 1,7]

|

1,8

[1,6; 2,0]

|

3,6

[2,8; 4,4]

|

8,6

[7,2; 9,8]

|

11,6

[10,9; 12,3]

|

13,2

[12,8; 14,0]

|

14,9

[14,3; 15,4]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,2

[1,0; 1,3]

|

1,4

[1,3; 1,5]

|

2,0

[1,7; 2,5]

|

5,3

[4,0; 6,5]

|

9,1

[8,3; 10,2]

|

11,5

[10,7; 12,0]

|

12,9

[12,2; 13,6]

|

14,7

[14; 15,4]

|

|

П/ф 5 пальца

|

м

|

1,7

[1,5; 2,0]

|

2,0

[1,8; 2,4]

|

3,9

[3,2; 4,7]

|

8,9

[7,4; 10,0]

|

11,8

[11,2; 12,4]

|

13,2

[12,8; 14,0]

|

14,8

[14,3; 15,4]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,3

[1,2; 1,5]

|

1,6

[1,4; 1,8]

|

2,3

[1,9; 2,9]

|

5,3

[4,1; 6,5]

|

9,1

[8,3; 10,3]

|

11,5

[10,7; 12,1]

|

12,7

[12,1; 13,3]

|

14,7

[14; 15,4]

|

Таблица 2. Возрастная динамика оссификации проксимальных эпифизов средних фаланг (с/ф) 1–5 пальцев, лет

|

Кость

|

Пол

|

Стадия оссификации

|

|

B

|

C

|

D

|

E

|

F

|

G

|

H

|

I

|

|

С/ф 2 пальца

|

м

|

2,0

[1,9; 2,3]

|

2,3

[1,9; 2,7]

|

3,9

[3,2; 4,5]

|

8,5

[7,1; 9,8]

|

11,8

[10,8; 12,3]

|

13,7

[13,1; 14,4]

|

15,1

[14,6; 15,6]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,4

[1,3; 1,7]

|

1,7

[1,6; 1,9]

|

3,0

[2,4; 3,5]

|

6,1

[5,0; 7,3]

|

9,4

[8,8; 10,4]

|

11,7

[11,2; 12,3]

|

12,9

[12,4; 13,4]

|

14,6

[14; 15,4]

|

|

С/ф 3 пальца

|

м

|

1,8

[1,6; 1,9]

|

2,3

[1,9; 2,6]

|

3,8

[3,1; 4,5]

|

8,3

[6,7; 9,7]

|

11,5

[10,6; 12,2]

|

13,6

[13,0; 14,4]

|

15,2

[14,6; 15,7]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,3

[1,2; 1,5]

|

1,6

[1,5; 1,9]

|

2,9

[2,3; 3,5]

|

6,1

[5,0; 7,3]

|

9,4

[8,7; 10,4]

|

11,7

[11,1; 12,3]

|

13,0

[12,5; 13,6]

|

14,6

[14; 15,4]

|

|

С/ф 4 пальца

|

м

|

1,8

[1,6; 2,0]

|

2,3

[1,9; 2,6]

|

3,9

[3,2; 4,6]

|

8,6

[7,2; 9,9]

|

11,7

[10,8; 12,3]

|

13,7

[13,1; 14,5]

|

15,2

[14,6; 15,7]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,3

[1,2; 1,4]

|

1,7

[1,5; 1,9]

|

3,0

[2,3; 3,5]

|

6,2

[5,0; 7,6]

|

9,6

[8,8; 10,6]

|

11,8

[11,3; 12,3]

|

13,0

[12,6; 13,6]

|

14,6

[14; 15,4]

|

|

С/ф 5 пальца

|

м

|

2,7

[2,4; 3,2]

|

3,9

[3,5; 4,6]

|

5,2

[4,6; 6,1]

|

9,5

[8,1; 10,4]

|

12,0

[11,4; 12,6]

|

13,8

[13,2; 14,5]

|

15,1

[14,6; 15,7]

|

16,6

[15,9; 17,4]

|

|

ж

|

1,6

[1,4; 1,8]

|

2,2

[1,9; 3,2]

|

3,6

[3,0; 4,4]

|

6,8

[5,6; 8,0]

|

9,8

[9,0; 10,6]

|

11,9

[11,4; 12,3]

|

12,9

[12,1; 13,4]

|

14,6

[13,8; 15,4]

|

Таблица 3. Возрастная динамика оссификации проксимальных эпифизов дистальных фаланг (д/ф) 1–5 пальцев, лет

|

Кость

|

Пол

|

Стадия оссификации

|

|

B

|

C

|

D

|

E

|

F

|

G

|

H

|

I

|

|

Д/ф 1 пальца

|

м

|

1,6

[1,4; 1,8]

|

2,0

[1,6; 2,5]

|

4,0

[3,0; 4,9]

|

8,2

[7,2; 9,4]

|

11,2

[10,6; 11,8]

|

13,1

[12,7; 13,7]

|

14,2

[13,5; 14,8]

|

15,9

[15,2; 16,5]

|

|

ж

|

1,4

[1,1; 1,5]

|

1,4

[1,3; 1,8]

|

2,6

[1,9; 3,3]

|

5,5

[4,6; 6,7]

|

9,0

[8,2; 9,9]

|

11,5

[10,8; 12,0]

|

12,1

[11,5; 12,7]

|

13,9

[13,3; 14,3]

|

|

Д/ф 2 пальца

|

м

|

3,0

[2,7; 3,5]

|

4,4

[3,9; 5,0]

|

4,9

[4,5; 5,7]

|

7,1

[6,5; 8,5]

|

10,4

[9,1; 11,6]

|

13,5

[13,0; 14,1]

|

14,7

[14,3; 15,2]

|

16

[15,3; 16,5]

|

|

ж

|

1,7

[1,6; 2,0]

|

2,3

[1,9; 2,9]

|

3,5

[3,0; 4,0]

|

5,4

[4,8; 6,2]

|

8,4

[7,1; 9,6]

|

11,7

[11,1; 12,2]

|

12,2

[11,6; 12,9]

|

14

[13,4; 14,4]

|

|

Д/ф 3 пальца

|

м

|

1,9

[1,6; 2,3]

|

3,0

[2,7; 3,4]

|

4,3

[3,8; 5,0]

|

6,3

[5,6; 7,2]

|

10,4

[9,1; 11,6]

|

13,4

[12,9; 14,1]

|

14,8

[14,3; 15,2]

|

16

[15,3; 16,5]

|

|

ж

|

1,5

[1,2; 1,6]

|

1,7

[1,6; 2,0]

|

3,3

[2,8; 3,8]

|

5,3

[4,7; 6,0]

|

8,4

[7,1; 9,6]

|

11,7

[11,0; 12,2]

|

12,1

[11,6; 12,9]

|

13,9

[13,4; 14,3]

|

|

Д/ф 4 пальца

|

м

|

1,9

[1,7; 2,2]

|

3,0

[2,7; 3,4]

|

4,3

[3,7; 4,9]

|

6,7

[5,6; 8,1]

|

10,5

[9,1; 11,6]

|

13,4

[12,9; 14,0]

|

14,8

[14,3; 15,2]

|

15,9

[15,3; 16,5]

|

|

ж

|

1,5

[1,2; 1,7]

|

1,8

[1,6; 2,0]

|

3,3

[2,8; 3,8]

|

5,5

[4,8; 6,6]

|

8,6

[7,2; 9,8]

|

11,7

[11,1; 12,1]

|

12,2

[11,6; 12,9]

|

13,9

[13,4; 14,3]

|

|

Д/ф 5 пальца

|

м

|

3,2

[2,7; 3,6]

|

4,3

[4,0; 4,6]

|

5,1

[4,6; 5,7]

|

8,1

[7,2; 9,2]

|

10,8

[9,7; 11,9]

|

13,5

[13,0; 14,1]

|

15,0

[14,3; 15,3]

|

16

[15,2; 16,5]

|

|

ж

|

1,8

[1,6; 2,0]

|

2,3

[1,9; 3,1]

|

3,5

[3,0; 4,1]

|

5,9

[5,1; 7,1]

|

9,0

[7,9; 10,0]

|

11,8

[11,3; 12,3]

|

12,1

[11,5; 12,9]

|

13,9

[13,3; 14,3]

|

Таблица 4. Возрастная динамика оссификации проксимального эпифиза 1 пястной кости, дистальных эпифизов 2–5 пястных костей, лет

|

Кость

|

Пол

|

Стадия оссификации

|

|

B

|

C

|

D

|

E

|

F

|

G

|

H

|

I

|

|

1 пястная

|

м

|

3,2

[2,8; 3,7]

|

4,0

[3,5; 4,9]

|

7,6

[6,2; 8,5]

|

10,3

[9,7; 10,9]

|

11,8

[11,2; 12,4]

|

13,4

[13,0; 14,0]

|

14,6

[14,1; 15,3]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,6

[1,4; 1,8]

|

2,3

[2,0; 2,8]

|

4,4

[3,6; 5,3]

|

7,3

[6,5; 8,2]

|

9,5

[8,8; 10,5]

|

11,5

[10,9; 12,1]

|

12,7

[12,0; 13,1]

|

14,6

[13,9; 15,4]

|

|

2 пястная

|

м

|

1,6

[1,4; 2,0]

|

1,9

[1,7; 2,3]

|

3,1

[2,7; 3,6]

|

8,0

[6,0; 9,4]

|

10,8

[10,6; 11,2]

|

12,5

[11,8; 13,2]

|

14,4

[13,9; 15,2]

|

16,8

[16,1; 17,4]

|

|

ж

|

1,3

[1,2; 1,4]

|

1,5

[1,3; 1,7]

|

2,0

[1,7; 2,5]

|

4,5

[3,6; 5,3]

|

8,0

[7,2; 9,1]

|

11,0

[10,0; 11,8]

|

13,0

[12,4; 13,6]

|

14,8

[14,1; 15,5]

|

|

3 пястная

|

м

|

1,8

[1,5; 2,0]

|

2,5

[1,9; 2,9]

|

3,2

[2,8; 3,7]

|

7,7

[5,9; 9,1]

|

10,6

[10,2; 10,9]

|

12,5

[11,8; 13,2]

|

14,4

[13,9; 15,2]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,3

[1,2; 1,4]

|

1,7

[1,6; 1,8]

|

2,3

[1,9; 2,8]

|

4,6

[3,6; 5,3]

|

8,0

[7,2; 9,1]

|

11,0

[9,9; 11,8]

|

13,0

[12,5; 13,6]

|

14,7

[14,1; 15,5]

|

|

4 пястная

|

м

|

1,9

[1,6; 2,2]

|

2,6

[2,0; 3,2]

|

3,9

[3,2; 4,6]

|

8,1

[6,7; 9,4]

|

10,8

[10,3; 11,2]

|

12,5

[11,8; 13,2]

|

14,4

[13,9; 15,2]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,3

[1,2; 1,5]

|

1,7

[1,6; 1,9]

|

2,8

[2,2; 3,3]

|

4,8

[4,0; 5,6]

|

8,0

[7,2; 9,1]

|

11,1

[9,9; 11,8]

|

13,1

[12,7; 13,8]

|

14,7

[14,1; 15,5]

|

|

5 пястная

|

м

|

2,0

[1,8; 2,5]

|

3,0

[2,5; 3,6]

|

4,6

[3,8; 5,4]

|

8,7

[7,4; 9,7]

|

10,8

[10,7; 11,3]

|

12,5

[11,8; 13,1]

|

14,4

[13,9; 15,2]

|

16,7

[16; 17,4]

|

|

ж

|

1,4

[1,3; 1,6]

|

1,8

[1,6; 2,2]

|

3,1

[2,6; 3,6]

|

5,3

[4,7; 5,9]

|

8,0

[7,3; 9,1]

|

11,0

[9,8; 11,8]

|

13,1

[12,7; 13,8]

|

14,7

[14; 15,4]

|

Таблица 5. Возрастная динамика оссификации костей запястья, лет

|

Кость

|

Пол

|

Стадия оссификации

|

|

B

|

C

|

D

|

E

|

F

|

G

|

H

|

I

|

|

Головчатая*

|

м

|

–

|

1,4

[1,1; 1,7]

|

3,8

[2,7; 4,9]

|

6,6

[5,5; 7,4]

|

8,7

[8,1; 9,7]

|

10,8

[10; 11,6]

|

13,3

[12,5; 14,2]

|

–

|

|

ж

|

–

|

1,2

[0,9; 1,5]

|

3,1

[1,9; 4]

|

5,6

[4,8; 6,4]

|

7,4

[6,9; 8,3]

|

8,7

[8; 9,3]

|

11,4

[10,6; 12,1]

|

–

|

|

Крючковидная*

|

м

|

–

|

1,5

[1,2; 1,9]

|

4,3

[3,3; 5,4]

|

7,4

[6,3; 8,3]

|

9,4

[8,7; 10,2]

|

10,9

[10,2; 11,8]

|

11,9

[11,3; 12,4]

|

13,6

[12,9; 14,4]

|

|

ж

|

–

|

1,3

[1,1; 1,6]

|

3,2

[2,3; 4]

|

5,9

[4,9; 6,8]

|

7,7

[7,1; 8,6]

|

9,0

[8,4; 9,4]

|

10,3

[9,5; 10,6]

|

11,7

[11; 12,3]

|

|

Трехгранная

|

м

|

2,7

[1,8; 3,9]

|

4,9

[4,3; 5,6]

|

6,7

[6,1; 7,5]

|

8,9

[8,1; 9,8]

|

10,2

[9,5; 10,8]

|

11,8

[11; 12,5]

|

13,9

[13,2; 14,5]

|

–

|

|

ж

|

1,9

[1,5; 2,4]

|

3,2

[2,5; 3,8]

|

5

[4,5; 5,8]

|

6,9

[6; 7,7]

|

8,7

[8; 9,6]

|

10,3

[9,4; 11,1]

|

12,1

[11,6; 12,6]

|

–

|

|

Полулунная

|

м

|

4,4

[3,4; 5,3]

|

5,1

[4,5; 6]

|

7,4

[6,2; 9,2]

|

9

[8,1; 9,9]

|

10,8

[9,9; 11,4]

|

11,7

[11; 12,2]

|

13,7

[13; 14,4]

|

–

|

|

ж

|

2,8

[1,9; 3,8]

|

3,4

[2,9; 3,8]

|

5,6

[4,8; 6,4]

|

7,2

[5,9; 7,9]

|

8,7

[8; 9,4]

|

10

[9,3; 10,7]

|

11,8

[11,1; 12,3]

|

–

|

|

Костьтрапеция

|

м

|

6,5

[5,2; 7,2]

|

7,2

[5,2; 8,1]

|

8,2

[7,6; 9,1]

|

9,4

[8,7; 10,1]

|

10,1

[9,5; 10,9]

|

11

[10,5; 11,8]

|

12,1

[11,3; 12,7]

|

13,7

[12,8; 14,4]

|

|

ж

|

4

[3,2; 4,9]

|

4,9

[4,4; 5,8]

|

5,8

[5,2; 6,4]

|

7,3

[6,6; 8,3]

|

8,3

[7,6; 9,1]

|

9,1

[8,6; 9,9]

|

10,7

[10; 11,4]

|

12,1

[11,6; 12,6]

|

|

Трапецие видная

|

м

|

6,1

[5,2; 7,1]

|

7,4

[6,8; 8,1]

|

8,2

[7,5; 8,9]

|

9,2

[8,1; 9,8]

|

10

[9,5; 10,8]

|

11

[10,5; 11,7]

|

13,3

[12,5; 14,2]

|

–

|

|

ж

|

4,7

[3,5; 5]

|

4,9

[4,5; 5,1]

|

5,8

[5,1; 6,4]

|

7,1

[6,4; 7,7]

|

8

[7,3; 9,2]

|

9

[8,6; 9,6]

|

11,5

[10,7; 12,1]

|

–

|

|

Ладьевидная

|

м

|

6

[5,2; 7,2]

|

7,9

[6,8; 8,8]

|

8,3

[7,6; 9,6]

|

10

[9,1; 10,8]

|

10,8

[10; 11,7]

|

11,9

[11,2; 12,4]

|

13,7

[13; 14,4]

|

–

|

|

ж

|

4,8

[4; 5,1]

|

5,4

[4,8; 6,4]

|

6,3

[5,7; 7,1]

|

8

[7,2; 8,7]

|

8,8

[8; 9,6]

|

10,3

[9,3; 10,8]

|

11,9

[11,3; 12,4]

|

–

|

Примечание: * – центры оссификации головчатой и крючковидной костей образуются в возрасте младше 0,5 года.

Таблица 6. Возрастная динамика оссификации дистальных эпифизов лучевой и локтевой костей, лет

|

Кость

|

Пол

|

Стадия оссификации

|

|

B

|

C

|

D

|

E

|

F

|

G

|

H

|

I

|

|

Лучевая

|

м

|

1,5

[1,2; 1,8]

|

1,8

[1,5; 2,1]

|

3,2

[2,7; 3,7]

|

4,9

[4,4; 5,6]

|

7,8

[7,2; 8,6]

|

10,8

[10,0; 11,8]

|

13,7

[12,8; 14,5]

|

16,0

[15,3; 16,7]

|

|

ж

|

1,3

[1,1; 1,4]

|

1,6

[1,4; 1,7]

|

2,3

[1,9; 2,9]

|

3,9

[3,3; 4,5]

|

6,7

[5,7; 7,6]

|

9,6

[9,0; 10,4]

|

11,9

[11,4; 12,5]

|

14,3

[13,7; 15,1]

|

|

Локтевая

|

м

|

7,8

[7,0; 8,3]

|

8,3

[7,6; 9,1]

|

9,0

[8,2; 9,6]

|

9,8

[9,4; 10,6]

|

11,6

[10,8; 12,3]

|

13,9

[13,0; 14,7]

|

15,9

[15,2; 16,5]

|

–

|

|

ж

|

5,8

[4,5; 6,4]

|

6,2

[5,9; 7,0]

|

7,2

[6,2; 8,0]

|

8,1

[7,5; 8,7]

|

9,8

[9,2; 10,6]

|

11,8

[11,3; 12,3]

|

14,0

[13,3; 14,7]

|

–

|

Центр оссификации дистального эпифиза лучевой кости образуется в возрасте 1,5 года у мальчиков и 1,3 года – у девочек. Затем образуются центры оссификации проксимальных эпифизов проксимальных, средних, дистальных фаланг пальцев, проксимального эпифиза 1 пястной кости, дистальных эпифизов 2–5 пястных костей (1,4–3,2 года – у мальчиков, 1,1–1,8 года – у девочек).

Согласно данным литературы, у мальчиков образование центра оссификации головчатой кости наблюдается в возрасте 3–4 месяцев, у девочек – в возрасте 2–3 месецв, центр оссификации крючковидной кости у мальчиков выявляется в возрасте 4–5 месяцев, у девочек – в возрасте 3–4 месяцев [16]. Центры оссификации трехгранной, полулунной, кости-трапеции, трапециевидной, ладьевидной костей образуются у мальчиков в возрасте 2,7–6,5 года, у девочек – в возрасте 1,9–4,8 года.

У всех мальчиков в возрасте старше 8,9 года и девочек старше 7,9 года на рентгенограммах выявляются центры оссификации эпифизов всех трубчатых костей кисти, дистального отдела предплечья, а также костей запястья за исключением гороховидной кости. Поэтому у пациентов мужского пола старше 8,9 года, женского пола старше 7,9 года индикаторами костного возраста являются возрастные рентгеноанатомические характеристики эпифизов трубчатых костей кисти, дистального отдела предплечья и костей запястья.

Центр оссификации гороховидной кости образуется у мальчиков в возрасте 11 лет, у девочек – в 9,3 года. Возраст образования центра оссификации данной кости характеризуется высокой вариабельностью, морфология кости не позволяет дифференцировать процесс оссификации на отдельные стадии, поэтому гороховидная кость не применяется в качестве индикатора при определении костного возраста методом Таннера – Уайтхауса [4, 5].

В период после завершения формирования костей запястья (возраст старше 13,9 года – у мальчиков, старше 11,9 года – у девочек) индикаторами костного возраста служат только возрастные рентгеноанатомические характеристики эпифизов трубчатых костей кисти и дистального отдела предплечья.

Синостозирование проксимальных эпифизов и метафизов фаланг пальцев, проксимального эпифиза и метафиза 1 пястной кости, дистальных эпифизов и метафизов 2–5 пястных костей происходит в возрасте 15,9–16,8 года у пациентов мужского пола, 13,9–14,8 года – у пациентов женского пола. У всех пациентов мужского пола старше 16,9 года, женского пола старше 14,9 года выявлено синостозирование эпифизов и метафизов всех трубчатых костей кисти.

Возраст синостозирования дистального эпифиза и метафиза лучевой кости составляет 17,9 года у пациентов мужского пола, 16,6 года – у пациентов женского пола. Синостозирование дистального эпифиза и метафиза локтевой кости наблюдается в возрасте 17,8 года у пациентов мужского пола, 16,4 года – у пациентов женского пола.

В связи с наличием большого количества центров оссификации и наблю-даемыми изменениями возрастных рентгеноанатомических характеристик костей в процессе роста, значимость различных индикаторов костного возраста существенно отличается в разных возрастных группах. В таблице 7 показаны характерные для разного возраста индикаторы, позволяющие оценивать костный возраст с высокой точностью и объективностью.

Таблица 7. Индикаторы костного возраста у пациентов разных возрастных групп

|

Возраст, лет

|

Индикаторы костного возраста

|

|

1–8,9 (мужской пол)

1–7,9 (женский пол)

|

Образование центров оссификации:

· Дистальный эпифиз лучевой кости;

· Проксимальный эпифиз 1 пястной кости, дистальные эпифизы 2–5 пястных костей;

· Проксимальные эпифизы проксимальных, средних, дистальных фаланг пальцев;

· Кости запястья: трехгранная, полулунная, кость-трапеция, трапециевидная, ладьевидная;

· Дистальный эпифиз локтевой кости.

Возрастная динамика оссификации трубчатых костей:

· Дистальный эпифиз лучевой и локтевой костей;

· Проксимальный эпифиз 1 пястной кости, дистальные эпифизы 2–5 пястных костей;

· Проксимальные эпифизы проксимальных, средних, дистальных фаланг пальцев.

Возрастная динамика оссификации костей запястья: трехгранная, полулунная, кость-трапеция, трапециевидная, ладьевидная.

|

|

9–14,9 (мужской пол)

8–12,9 (женский пол)

|

Возрастная динамика оссификации трубчатых костей:

· Дистальный эпифиз лучевой и локтевой костей;

· Проксимальный эпифиз 1 пястной кости, дистальные эпифизы 2–5 пястных костей;

· Проксимальные эпифизы проксимальных, средних, дистальных фаланг пальцев.

Образование центра оссификации гороховидной кости.

|

|

15–16,9 (мужской пол)

13–14,9 (женский пол)

|

Синостозирование эпифизов и метафизов:

· Проксимальный эпифиз 1 пястной кости, дистальные эпифизы 2–5 пястных костей;

· Проксимальные эпифизы проксимальных, средних, дистальных фаланг пальцев.

Возрастная динамика оссификации дистальных эпифизов лучевой и локтевой костей.

|

|

17–18,9 (мужской пол)

15–17,9 (женский пол)

|

Синостозирование дистальных эпифизов и метафизов лучевой и локтевой костей.

|

С целью определения точности оценки костного возраста и трудоемкости использования разных индикаторов при исследовании рентгенограмм проведен сравнительный анализ методов определения костного возраста, основанных на использовании различных индикаторов. Костный возраст определялся с помощью метода Грейлиха – Пайла (GP) и четырех модификаций метода Таннера – Уайтхауса (TWII (CARPAL), TWII 20 (20 BONE), TWII (RUS), TWIII (RUS)).

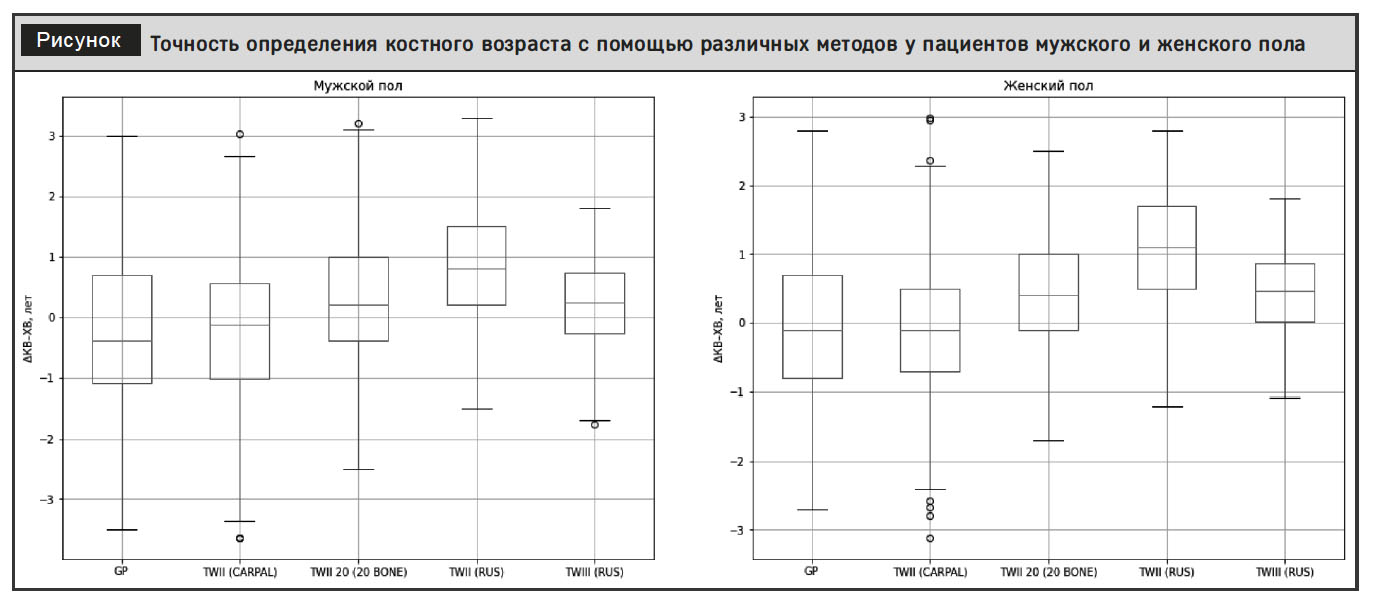

Проведено исследование 1360 рентгенограмм (720 пациентов мужского пола в возрасте 2–14,9 года, 640 пациентов женского пола в возрасте 2–12,9 года), поскольку в данных возрастных диапазонах применимы все анализируемые методы определения костного возраста (табл. 8, рисунок).

Таблица 8. Сравнительный анализ различных методов определения костного возраста у пациентов мужского и женского пола

|

Показатель

|

Пол

|

GP

|

TWII (CARPAL)

|

TWII 20 (20 BONE)

|

TWII (RUS)

|

TWIII (RUS)

|

|

ΔКВ–ХВ, Me, лет

|

м

|

-0,4

|

-0,1

|

0,2

|

0,8

|

0,2

|

|

ж

|

-0,1

|

-0,1

|

0,4

|

1,1

|

0,5

|

|

[Q25%; Q75%], лет

|

м

|

[-1,1; 0,7]

|

[-1; 0,6]

|

[-0,4; 1]

|

[0,2; 1,5]

|

[-0,3; 0,7]

|

|

ж

|

[-0,8; 0,7]

|

[-0,7; 0,5]

|

[-0,1; 1]

|

[0,5; 1,7]

|

[0; 0,9]

|

|

Размах ΔКВ–ХВ, (min–max), лет

|

м

|

(-3,5−3)

|

(-3,6−3)

|

(-2,5−3,2)

|

(-1,5−3,3)

|

(-1,8−1,8)

|

|

ж

|

(-2,7−2,8)

|

(-3,1−3)

|

(-1,7−2,5)

|

(-1,2−2,8)

|

(-1,1−1,8)

|

|

MAE, лет

|

м

|

1

|

0,9

|

0,9

|

1

|

0,6

|

|

ж

|

0,8

|

0,7

|

0,7

|

1,1

|

0,6

|

|

RMSE, лет

|

м

|

1,2

|

1,1

|

1,1

|

1,2

|

0,7

|

|

ж

|

1

|

0,9

|

0,9

|

1,3

|

0,8

|

|

Время анализа рентгенограммы, m ± σ, мин

|

м

|

1,5±0,5

|

4±1,2

|

11±2,8

|

7,2±1,5

|

7,1±1,2

|

|

ж

|

1,3±0,7

|

4,2±1,5

|

10±3,2

|

7±1,3

|

6,8±1,1

|

Наибольшая точность определения костного возраста у пациентов обоего пола отмечена при использовании метода Таннера – Уайтхауса TWIII (RUS), что подтверждается минимальными значениями размаха, межквартильного размаха, MAE, RMSE. Остальные анализируемые методы продемонстрировали меньшую точность согласно всем анализируемым показателям (см. табл. 1).

При проведении межгруппового сравнения с использованием критерия Фридмана были выявлены статистически значимые различия показателей костного возраста между разными методами: для пациентов мужского пола c²(4)=129,8, p<0,001; для пациентов женского пола c²(4)=221,7, p<0,001.

Пост-хок анализ с использованием теста Неменьи, проведенный после исследования критерия Фридмана, выявил статистически значимые различия между большинством методов оценки костного возраста. Исключение составили пары методов TWII 20 (20 BONE) и TWIII (RUS) (p=0,317 у пациентов мужского пола; p=0,985 у пациентов женского пола), между которыми статистически значимых различий выявлено не было.

Однофакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями выявил статистически значимые различия во времени анализа рентгенограмм при использовании различных методов (F(4, 2876)=3566, p<0,001, η²=0,799 – у мальчиков; F(4, 2556)=2219, p<0,001, η²=0,736 – у девочек).

По результатам пост-хок анализа Тьюки установлено, что все сравниваемые методы статистически значимо различаются между собой по времени анализа, за исключением пары методов TWII (RUS) и TWIII (RUS), между которыми значимых различий не выявлено (p=0,793 у мальчиков, p=0,446 у девочек).

Обсуждение

На основании исследования рентгеноанатомических характеристик костей получены данные, отражающие возрастные особенности оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья у современного поколения детей Республики Беларусь.

Возрастная динамика оссификации – это последовательные изменения рентгеноанатомических характеристик костей кисти и дистального отдела предплечья с момента образования центров оссификации эпифизов трубчатых костей и костей запястья до формирования зрелой кости, то есть синостозирования эпифизов и диафизов трубчатых костей, достижения формы и размера взрослой кости для костей запястья.

Стадии оссификации представляют собой последовательные этапы, которые проходит кость в процессе своего развития, от начала образования центра оссификации до завершения формирования кости. Дифференциация процесса оссификации на отдельные стадии, соответствующие определенным возрастным периодам, делает возможным более детально отслеживать процесс оссификации костей. Метод Таннера – Уайтхауса позволяет идентифицировать на рентгенограммах последовательные стадии оссификации костей, что помогает объективизировать даже незначительные изменения степени зрелости кости и, соответственно, повысить точность определения костного возраста.

Процесс развития кости от одной стадии до другой носит нелинейный характер, продолжительность разных стадий развития отличается в зависимости от кости. Возраст выявления разных стадий оссификации костей варьирует в широких пределах (межквартильный размах: 0,3–3,4 года – у мальчиков, 0,2–2,6 года – у девочек). Поэтому для повышения точности и объективности определения костного возраста при анализе рентгенограммы следует исследовать как можно большее количество костей кисти и дистального отдела предплечья, а также применять методы многофакторного анализа для нивелирования высокой вариабельности показателей.

Рентгеноанатомические характеристики эпифизов трубчатых костей кисти и дистального отдела предплечья являются основными индикаторами костного возраста. Относительно простое и стандартизированное для большинства трубчатых костей описание стадий оссификации по Таннеру – Уайтхаусу позволяет объективно оценивать даже незначительные изменения степени созревания костей. Наличие в пределах исследуемого сегмента конечности большого количества трубчатых костей, созревающих в широком возрастном диапазоне, позволяет использовать данные индикаторы для определения костного возраста в период с раннего детского до взрослого возраста.

Рентгеноанатомические особенности костей запястья являются вспомогательными индикаторами костного возраста. Для костей запястья характерна выраженная индивидуальная изменчивость, заключающаяся в высокой вариабельности возраста образования центров оссификации. Рентгеноанатомия костей запястья сложна для анализа, поскольку все кости имеют свои индивидуальные морфологические особенности, интерпретация стадии созревания кости требует длительного времени и высокой квалификации. Кроме того, анализ стадий созревания костей запястья на поздних стадиях развития осложняется наложением костей одна на другую на рентгенограмме, что затрудняет оценку степени зрелости костей.

Различные методы определения костного возраста характеризуются разной степенью точности оценки и трудоемкости процесса анализа рентгенограммы.

Наибольшая точность определения костного возраста наблюдается при использовании метода Таннера – Уайтхауса TWIII (RUS), основанного на количественном анализе рентгеноанатомических характеристик эпифизов 13 трубчатых костей кисти и дистального отдела предплечья. Это подтверждает высокую диагностическую ценность рентгеноанатомических характеристик эпифизов трубчатых костей как индикаторов костного возраста. Данный метод разработан в 2001 году, то есть наиболее адаптирован к особенностям оссификации скелета современной популяции.

Метод Таннера – Уайтхауса TWII (RUS), разработанный в 1975 году и основанный на количественном анализе рентгеноанатомических индикаторов, аналогичных используемым в методе TWIII (RUS), продемонстрировал значительно меньшую точность по сравнению с TWIII (RUS); различия между методами были статистически значимыми (p<0,001). Данный факт свидетельствует о важности использования наиболее современных методов или периодического обновления шкал оценки старых методов с целью учета секулярных трендов и акселерации для точного и объективного определения костного возраста.

Метод Таннера – Уайтхауса TWII (CARPAL), основанный на количественном анализе рентгеноанатомических характеристик 7 костей запястья, продемонстрировал низкую точность определения костного возраста, что подтверждает невысокую диагностическую ценность рентгеноанатомических характеристик костей запястья как индикаторов костного возраста.

Метода Таннера – Уайтхауса TWII 20 (20 BONE), основанный на количественном анализе рентгеноанатомических характеристик эпифизов 13 трубчатых костей и 7 костей запястья, показал точность определения костного возраста, статистически сопоставимую с методом TWIII (RUS), но при этом и самую высокую трудоемкость (максимальное время анализа рентгенограммы). То есть, использование рентгеноанатомических характеристик костей запястья в качестве индикаторов костного возраста в дополнение к рентгеноанатомическим характеристикам трубчатых костей не повышает точность оценки костного возраста, но значительно увеличивает время анализа рентгенограммы.

Метод Грейлиха – Пайла, применяющийся с 1959 года и основанный на сопоставлении рентгенограммы пациента с эталонными рентгенограммами атласа, продемонстрировал низкую точность определения костного возраста и наименьшую трудоемкость (минимальное время анализа рентгенограммы). Низкая точность оценки костного возраста данным методом связана с большими временными интервалами между эталонными рентгенограммами атласа, из-за чего на эталонной рентгенограмме представлены кости, находящиеся на разных этапах процесса оссификации, что способствует высокому уровню субъективизма при анализе рентгенограммы разными специалистами. Для повышения точности и объективности определения костного возраста методом Грейлиха – Пайла следует придавать большее значение оценке рентгено-анатомических характеристик эпифизов трубчатых костей, как наиболее достоверным индикаторам костного возраста.

Повышение точности определения костного возраста обеспечивается комплексным анализом процесса оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья. Комплексный анализ в контексте определения костного возраста – многокомпонентный подход к оценке степени биологической зрелости скелета, основанный на исследовании возрастной динамики оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья, детальном анализе рентгеноанатомических индикаторов, а также выборе оптимального метода определения костного возраста в зависимости от клинической ситуации и изучаемой популяции.

Выводы:

1. Повышение точности определения костного возраста может быть достигнуто за счет комплексного исследования, основанного на оценке возрастной динамики оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья, детальном анализе рентгеноанатомических индикаторов, а также выборе оптимального метода определения костного возраста в зависимости от клинической ситуации и изучаемой популяции.

2. Возрастные динамические изменения рентгеноанатомических характеристик костей кисти и дистального отдела предплечья являются объективной основой для точного определения костного возраста.

3. Рентгеноанатомические характеристики эпифизов трубчатых костей кисти и дистального отдела предплечья являются основными индикаторами костного возраста вследствие возможности простой и стандартизированной оценки стадии оссификации, наличия большого количества трубчатых костей в пределах исследуемого сегмента конечности, а также применимостью этих индикаторов в широком возрастном диапазоне – от раннего детского до взрослого возраста.

4. Рентгеноанатомические характеристики костей запястья являются вспомогательными индикаторами костного возраста вследствие высокой вариабельности сроков образования центров оссификации, сложности оценки стадии оссификации и ограниченности возрастного диапазона их применения в качестве индикаторов костного возраста.

5. Различные методы определения костного возраста характеризуются разной степенью точности оценки и трудоемкости процесса анализа рентгенограммы, поэтому выбор метода должен осуществляться с учетом конкретной клинической ситуации и изучаемой популяции:

а) в сложных клинических случаях для определения костного возраста необходимо применять метод Таннера – Уайтхауса TWIII (RUS), основанный на количественной оценке возрастной динамики оссификации трубчатых костей кисти и дистального отдела предплечья.

б) в рутинной клинической практике при использовании метода Грейлиха – Пайла, основанного на сравнении с эталонными рентгенограммами атласа, приоритетное внимание следует уделять рентгеноанатомическим характеристикам эпифизов трубчатых костей кисти и дистального отдела предплечья как наиболее достоверным индикаторам костного возраста.

6. Для повышения точности и объективности оценки костного возраста в клинической практике следует использовать методы, учитывающие возрастные рентгеноанатомические особенности оссификации костей кисти и дистального отдела предплечья современного поколения детей исследуемой популяции.

ЛИТЕРАТУРА

1. De Sanctis Vincenzo, Salvatore Di Maio, Ashraf T. Soliman, et al. // Indian journal of endocrinology and metabolism. – 2014. – Vol.18. – P.63–71.

2. Cavallo F., Mohn A., Chiarelli F., et al. // Frontiers in Pediatrics. – 2021. – Vol.9. – P.580314.

3. Gilsanz V., Ratib O. Hand bone age: a digital atlas of skeletal maturity. – Springer, 2005. – 106 p.

4. Tanner J.M. Assessment of Skeletal Maturity and Prediction of Adult Height (TW2 Method). – Academic Press Inc., 1983. – 108 p.

5. Tanner J.M. Assessment of Skeletal Maturity and Prediction of Adult Height (TW3 Method). / J.M. Tanner – W.B. Saunders, 2001. – 110 p.

6. Багинский В.А., Денисов С.Д. // Медицинские новости. – 2025. – №7. – С.75–80.

7. Greulich W.W., Pyle S.I. Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist. – Stanford university press, 1959. – 282 p.

8. Serinelli S., Panetta V., Pasqualetti P., et al. // Legal medicine. – 2011. – Vol.13, N3. – P.120–133.

9. Pinchi V., De Luca F., Ricciardi F., et al. // Forensic science international. – 2014. – Vol.238. – P.83–90.

10. Ontell F.K., Ivanovic M., Ablin D.S., et al. // American journal of roentgenology. – 1996. – Vol.167. – P.1395–1398.

11. Mansourvar M., Ismail M.A., Raj R.G., et al. // Journal of forensic and legal medicine. – 2014. – Vol.22. – P.26–29.

12. Mora S., Boechat M.I., Pietka E., et al. // Pediatric research. – 2001. – Vol.50. – P.624–628.

13. Alshamrani K., Messina F., Offiah A.C. // European radiology. – 2019. – Vol.29. – P.2910–2923.

14. Duren D.L., Nahhas R.W., Sherwood R.J. // Clinical Orthopaedics and Related Research. – 2015. – Vol.473. – P.2559–2567.

15. Boeyer M.E., Sherwood R.J., Deroche C.B., Duren, D.L. // Clinical Orthopaedics and Related Research. – 2018. – Vol.476. – P. 2112–2122.

16. Cunningham C., Scheuer L., Black S. Developmental juvenile osteology. – Academic press, 2016. – 616 p.

Медицинские новости. – 2025. – №8. – С. 75-82.

Внимание! Статья адресована врачам-специалистам. Перепечатка данной статьи или её фрагментов в Интернете без гиперссылки на первоисточник рассматривается как нарушение авторских прав.

Содержание »

Архив »

|

|