Внимание! Статья адресована врачам-специалистам

JavadovaA.A., AliyevaE.M., SultanovaS.H, IsmayilovaA.Dj., KerimovaS.N.

Azerbaijan Medical University, Baku

Characteristics of uterine contraction activity in the last weeks

of pregnancy in pregnant women with discoordinated labour activitiy

Резюме. Изучали сократительную активность матки в конце беременности у женщин с риском развития дискоординации родовой деятельности (ДРД) в родах. Исходя из цели исследования, было обследовано 80 беременных в сроке гестации 39–40 недель, из которых у 60 были в последующем наличие ДРД (основная группа), у 20 – спонтанные роды без патологии родовой деятельности (сравнительная группа). Средний возраст обследуемых беременных и рожениц составил 27,3±0,7 (18–40) года. Всем беременным, включенным в данное исследование, в 39–40 недель гестации определялась зрелость шейки матки по шкале Е.А. Чернухи в модификации M.S.Burnehill. Исследование включало проведение антенатальной кардиотокографии (КТГ) с определением частоты сердечной деятельности плода и сократительной активности матки.

Ключевые слова: дискоординированная родовая деятельность, тройной нисходящий градиент, сократительная активность матки, тонус матки, зрелость шейки матки, маточный цикл, Единица Монтевидео, Александрийская Единица.

Медицинские новости. – 2024. – №6. – С. 61–64.

Summary. The purpose of the study was determined to study the characteristics of uterine contraction activity in the last weeks of pregnancy in women with discoordinated labour activity (DLA). According to the objective, 60 pregnant women with DLA were examined. The obtained results were compared with the results of 20 spontaneous uncomplicated births (comparative group). All women were assigned the degree of cervical ripening starting from 39–40 weeks of pregnancy. M.S. Burnchill scale modificated by E.A. Chernukha was used to determine the degree of cervical ripening. Fetal heart rate and uterine contraction activity were evaluated by the non-stress method of antenatal CTG to all pregnant women.

Keywords: discoordinated labor activity, triple descending gradient, uterine contractile activity, uterine tone, cervical maturity, uterine cycle, Montevideo Unit, Alexandria Unit.

Meditsinskie novosti. – 2024. – N6. – P. 61–64.

Актуальной проблемой современного акушерства является патология родовой деятельности. Классификация аномалий родовой деятельности включает наличие дискоординированной родовой деятельности, частота которой колеблется от 1 до 4% [1, 2].

По данным А.В. Злобиной [3], факторами риска дискоординированной родовой деятельности (ДРД) являются:

– беременность в возрасте старше 30 лет;

– наличие в анамнезе рожениц интранатальной гипоксии плода;

– беременность с высоким инфекционным индексом;

– адренархе;

– менархе 15,7±0,3 года;

– длительность менструации менее 2 и более 8 дней;

– длительность менструального цикла более 35 дней;

– наличие экстрагенитальной патологии в анамнезе;

– наследственная тромбофилия;

– наличие в анамнезе двух неразвивающихся беременностей;

– наличие трех и более родов и абортов в анамнезе;

– наличие у беременных фетоплацентарной недостаточности.

Исследования, проводимые Т.Л. Зефировой [4], позволили установить, что к факторам риска развития ДРД относятся нарушения «тройного нисходящего градиента» и водителя ритма – «пейсмекера». По данным V.V. Lazurenko [5], частота ДРД среди аномалий родовой деятельности составляет 18–20%.

Установлено, что ДРД проявляется изменением сократительной активности матки в правой и левых частях матки, а также в области дна и нижнего сегмента, результатом которой является высокая частота оперативных родов, травматизм, повреждение родовых путей, кровотечение в родах и в раннем послеродовом периоде, а также увеличение частоты гнойно-септических заболеваний в послеродовом периоде, высокая частота материнской и перинатальной заболеваемости.

Установлено, что ДРД может быть результатом нарушения иннервации матки вследствие многочисленных абортов, хронических воспалительных процессов эндометрия, а также опухолей матки [6, 7].

По данным литературы, ДРД может быть также следствием нейрогормональных заболеваний, наличия незрелой шейки матки перед родами, а также изменения местоположения водителя ритма [8–10]. Несмотря на проводимые научные исследования, относительно патогенеза клинического течения ДРД, имеются ограниченные и противоречивые сведения о сократительной деятельности матки (СДМ) в конце беременности у женщин с риском развития ДРД в родах.

Отсутствуют также данные о прогностических критериях развития ДРД в родах.

Цель исследования – изучить сократительную активность матки в конце беременности у женщин с риском развития ДРД в родах.

Материалы и методы

Исходя из цели исследования, было обследовано 80 беременных в сроке гестации 39–40 недель, из которых у 60 были в последующем наличие ДРД (основная группа), у 20 – спонтанные роды без патологии родовой деятельности (сравнительная группа).

Средний возраст обследуемых беременных и рожениц составил 27,3±0,7 (18–40) года. Изучение репродуктивной функции беременных позволило установить, что возраст наступления менархе был в пределах 12,8±0,09 года, длительность менструаций составила 5,8±0,11 (3–7) дня, длительность менструального цикла была в пределах 32,5±0,21 (35–40) дня. Начало половой жизни отмечалось в 23,2±0,4 (18–36) года.

Таблица. Показатели сократительной активности матки в 39–40 недель у рожениц с ДРД в родах (M±Se)

|

Показатели

|

Особенности родовой деятельности

|

Достоверность

признака

|

|

ДРД

(основная группа) (n=60)

|

Со спонтанными родами без патологии родовой деятельности (сравнительная группа) (n=20)

|

|

Тонус матки, мм Hg

|

9,74±1,49

(1–25)

|

4,44±0,56

(1–10)

|

<0,05

|

|

Интенсивность сокращений, мм Hg

|

25,83±2,36

(10–35)

|

45,37±2,84

(20–75)

|

<0,05

|

|

Сокращение матки («систола» матки), с

|

48,46±2,38

(15–45)

|

21,44±1,46

(10–40)

|

<0,05

|

|

Расслабление матки («диастола» матки), с

|

12,31±1,71

(2–25)

|

24,97±1,86

(15–55)

|

<0,05

|

|

Общая длительность схваток, с

|

60,8±0,95

(7–75)

|

46,41±1,61

(28–57)

|

<0,05

|

|

Интервал между схватками, с

|

33,2±1,21

(15–85)

|

24,23±1,19

(10–45)

|

<0,05

|

|

Количество схваток за 10 минут

|

1,73±0,30

(1–3)

|

1,29±0,14

(1–3)

|

<0,05

|

|

Длительность маточного цикла

|

94,3±1,18

(15,3–50,9)

|

70,64±1,39

(10,28–45,5)

|

<0,05

|

|

Соотношение сокращений матки к расслаблению, (K1)

|

3,93±0,21

|

0,86±0,11

|

<0,05

|

|

Соотношение сокращений матки к общей длительности схваток, (K2)

|

0,8±0,03

|

0,5±0,05

|

<0,05

|

|

Маточная активность в Единице Монтевидео

|

70,5±11,2

|

27,6±5,8

|

<0,05

|

|

Маточная активность в Александрийской Единице

|

3416±27,8

|

593±22,6

|

<0,05

|

Из 60 женщин с ДРД 42 (70%) –были первобеременные, 18 (30%) – повторнобеременные. В анамнезе повторнобеременных отмечались высокая частота искусственных абортов (68,8%) и несколько меньшее количество (15,6%) родов.

Изучение гинекологического анамнеза женщин с ДРД позволило выявить высокую частоту хронических воспалительных процесов органов репродуктивной системы. Из 60 рожениц с ДРД, у 35 (58,3%) отмечалось наличие хронического эндоцервицита, у 38 (63,3%) – наличие хронического сальпингоофорита, у 27 (45%) – хронического эндометрита, у 43 (71,7%) – хронического кольпита, у 23 (35%) – хронического вульвовагинита.

Было установлено также, что из 60 женщин с ДРД у 23 (38,3%) на шейке матки выявлены различной степени выраженности рубцы после проведенных лазеро- и электрокоагуляции.

Сравнительную группу обследования составили 20 женщин с родами через естественные родовые пути и отсутствием патологии родовой деятельности. У 20 рожениц с отсутствием патологии родовой деятельности 14 (70%) были первобеременными, 6 (30%) – повторнобеременными. Среди повторнобеременных среднее количество беременности составило 2,8±0,3. В анамнезе женщин, включенных в сравнительную группу, были роды и искусственные аборты.

Исследование репродуктивной функции женщин сравнительной группы позволило определить высокую частоту хронических воспалительных процессов органов репродуктивной системы.

Всем беременным, включенным в данное исследование, в 39–40 недель гестации определяли зрелость шейки матки по шкале Е.А. Чернухи в модификации M.S. Burnehill. Исследование включало проведение антенатальной кардиотокографии (КТГ) с определением частоты сердечной деятельности плода и сократительной активности матки.

Длительность проведения антенатальной кардиотокографии составило 60 минут в положении лежа на спине либо на боку. Скорость написания КТГ составило 3 см в минуту. При проведении КТГ исследования использовались 2 датчика, один из которых регистрировал сердечную деятельность плода, другой датчик располагался в области дна матки для определения особенности сократительной особенности матки.

Для характеристики сократительной активности матки в конце беременности и динамики родового процесса использовали следующие показатели:

– тонус матки, мм рт. ст.;

– интенсивность сокращений, мм рт. ст.;

– сокращение матки, с;

– расслабление матки, с;

– общая длительность сокращений, с;

– интервал между схватками, см;

– частота схваток в течение 10 минут;

– длительность маточного цикла, с.

При проведении настоящего исследования для характеристики сократительной активности матки использовали интегральные показатели:

– соотношение показателя сокращений матки к расслаблению матки (К1);

– соотношение сокращений матки к общей длительности сокращений (К2);

– сократительная активность матки по Единице Монтевидео (МЕ) и по Александрийской Единице (АЕ).

МЕ рассчитывалась по формуле МВ=интенсивность сокращений х на частоту схваток.

АЕ рассчитывалась по формуле АЕ=ЕМ х общая длительность сокращений.

Полученные показатели сравнивались с аналогичными показателями, полученными при спонтанных родах без патологии родовой деятельности.

Для анализа полученных результатов с количественными цифровыми данными применены методы вариационной статистики. Вычислены средние значения полученных выборок (M), их среднеквадратические отклонения (s), стандартные ошибки (m), 95 % доверительные интервалы (95% ДИ), минимальные (min) и максимальные (max) значения рядов. Результаты подверглись статистической обработке. При этом применялась компьютерная программа «Statgraph», предназначенная для статистической обработки данных параметрическим и непараметрическим способом.

Результаты и обсуждение

В результате проведенного исследования 60 беременным с ДРД в 39–40 недель беременности была определена степень готовности шейки матки к родам.

Было установлено, что из 60 беременных с ДРД у 34 (56,7%) шейка матки была незрелой, что проявлялось твердой консистенцией, длиной 3,2±1,16 (2,8–3,5) см, закрытым наружным зевом и резким отклонением шейки матки к крестцу.

У 19 больных (31,7%) отмечалась недостаточная степень зрелости шейки матки. При этом у 11 (57,9%) до беременности была проведена лазерная коагуляция шейки матки, у 8 (42,1%) – диатермокоагуляция шейки матки. Недостаточная зрелость шейки матки проявлялась длиной матки 2,3±0,09 (1,6–2,5) см, наружный зев пропускал кончик пальца.

У 7 беременных (11,7%) с ДРД шейка матки к концу беременности была зрелой. Зрелость шейки матки проявлялась ее мягкой консистенцией, цервикальный канал свободно пропускал палец и шейка матки располагалась ближе к симфизу.

Из 20 беременных со спонтанными родами без патологии родовой деятельности у 1 (5%) шейка матки была незрелой, у 5 (25%) – недостаточно зрелой, у 14 (70%) отмечалась зрелая шейка матки.

Сократительная активность матки беременных в 39–40 недель с наличием ДРД в родах представлена в таблице. У рожениц с ДРД при беременности 39–40 недель определяется повышение тонуса матки, общая длительность схваток, длительность интервала между схватками, количество схваток за 10 минут маточного цикла по сравнению с аналогичными показателями при спонтанных родах без патологии родовой деятельности (p<0,05).

В то же время интенсивность схваток (сокращений), расслабление матки – существенно меньше по сравнению с показателями при спонтанных родах при патологии родовой деятельности.

Определение интегральных показателей сократительной активности матки позволил выявить увеличение соотношения сокращений матки к расслаблению матки (K1), увеличению сокращений к общей длительности матки (K2), а также определялось повышение маточной активности в Единице Монтевидео и Александрийской Единице (p<0,05).

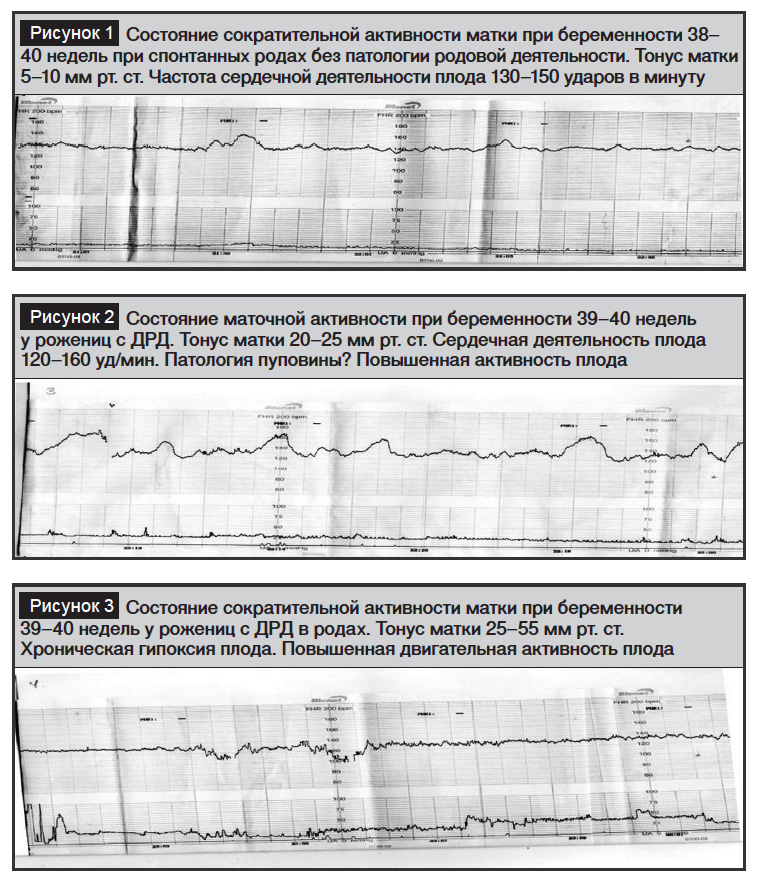

В результате проведенного исследования было установлено, что у рожениц с ДРД в родах отмечается повышенная маточная активность в 39–40 недель. Состояние маточной активности в конце беременности при спонтанных родах и ДРД представлены на рис. 1–3.

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, что к факторам риска развития ДРД относятся наличие незрелой (56,7%) и недостаточно зрелой шейки матки (31,7%), первобеременные, наличие реконструктивных операций на шейке матки, включая лазеро- и деатермокоагуляцию, а также высокая степень маточной активности, проявляющаяся повышением тонуса матки (9,74±1,49 мм рт. ст.), длительности сокращений матки (48,46±2,38 с), общей длительности схваток (60,8±0,95 с), общего интервала между схватками (33,2±1,21 с), общего количества схваток за 10 минут (1,73±0,30 с), длительности маточного цикла (94,3±1,18 с), повышением интегральных показателей: соотношения сокращения матки к расслаблению (К1) (3,93±0,21), соотношения сокращения к общей длительности схваток (0,8±0,03), а также повышение маточной активности в Единице Монтевидео (70,5±11,2) и Александрийской Единице (3416±27,8) (p<0,05). Полученные результаты могут быть прогностическим критерием ДРД в родах.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Козонов Г.Р. Дискоординация родовой деятельности: теория и практика // Ученые записки СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. – 2014. – Т.XXI, №31. – С.79–81.

2. Петрич Л.Н., Новикова О.Н. Дискоординация родовой деятельности: факторы риска // Фундаментальная и клиническая медицина. – 2021. – Т.6, №2. – С.59–65.

3. Злобина А.В. Прогнозирование и профилактика развития дискоординированной родовой деятельности: автореф. дис. … к.м.н. – Волгоград, 2013. – 23 с.

4. Зефирова Т.П., Железова М.Е., Яговкина Н.Е. Аномалии родовой деятельности: механизмы формирования и факторы риска // Практическая Медицина. – 2010. – Вып.4, №43. – С.44–48.

5. Lazurenko V.V., Zviahina N.Y. State of the art of discoordinated labor problem // Int. Med. J. Obstet. Gynecol. – 2019. – Vol.25, N4. – P.23–30.

6. ШокироваУ.Г., ПахохтовС.П., РадькоД.В., СтаценкоО.Н. Факторырискаразвитияаномалийродовойдеятельности // J. Science and world. – 2020. – Vol.1, №1 (77). – P.76–78.

7. Аббасова Н.В., Алиева Э.М., Ахмед-заде В.А. Особенности сократительной деятельности матки при спонтанных родах у первородящих // Здоровье женщины. – 2017. – №4 (120). – С.69–72.

8. Chen J., Yuan Y., Wang Y. Manipulative Reduction for Abnormal Uterine Incliation in Vaginal Delivery // Hindawi Computational and Mathematical Methods in Medicine. – 2022. – P.1–5.

9. Kyozuka H., Murata T., Fukuda N., Suzuki E., Yazawa R. Labor dystocia and risk of histological chorioamnionitis and funisitis: a study ftom a single tertiary referral center // BMC Pregnancy and Childbirth. – 2021. – Vol.21, N263. – P.1–8.

10. Zagami S.E., Golmakani N., Saadatjoo S.A., Ghomian N. The shape of uterine contractions and labor progress in the spontaneous active labor // Iran J. Med. Sci March. – 2015. – Vol.40, N2. – P.98–102.

Медицинские новости. – 2024. – №6. – С. 61-64.

Внимание! Статья адресована врачам-специалистам. Перепечатка данной статьи или её фрагментов в Интернете без гиперссылки на первоисточник рассматривается как нарушение авторских прав.