Cинкопальными называются состояния, характеризующиеся спонтанно возникающими преходящими нарушениями сознания, приводящими, как правило, к нарушению постурального тонуса и падению. Слово «синкопе» имеет греческое происхождение (syn – «с, вместе»; koptein – «отрезать, обрывать»), позже это слово перекочевало в латинский язык – syncopa, из которого оно пришло в музыкальную терминологию (синкопа). Однако в клинической медицине для обозначения патологических состояний принято пользоваться терминами, этимологически связанными с греческим языком, поэтому более верным является все-таки слово «синкопе». В русском языке слово «синкопе» является синонимичным слову «обморок» [9].

Установить точную распространенность синкопальных состояний не представляется возможным, так как далеко не все случаи служат поводом для обращения к врачу, да и не во всех случаях можно уверенно сказать, было ли у пациента собственно синкопальное состояние либо это было какое-то другое расстройство несинкопальной природы [2]. Согласно различным данным, доля людей, хоть раз в жизни переживших синкопе, в общей популяции, составляет от 3 до 40% [3, 9]. По эпидемиологическим данным, приведенным в последней версии Руководства Европейского кардиологического общества по диагностике и лечению синкопальных состояний (ESC Guidelines on Diagnosis and Treatment of Syncope, 2004), частота обмороков у детей в возрасте до 18 лет составляет 15%, у военнослужащих в возрасте 17–26 лет – 25%, у женщин и мужчин в возрасте 40–59 лет – 19 и 16% соответственно [9].

Классификация синкопальных состояний [9]:

Синкопальные состояния:

– нейрокардиогенные обмороки;

– ортостатические обмороки;

– аритмогенные обмороки;

– обмороки вследствие структурной патологии сердца, сосудов;

– обмороки вследствие цереброваскулярной патологии.

Несинкопальные состояния:

1. Расстройства, напоминающие обморок, с нарушением или потерей сознания:

– метаболические расстройства: гипогликемия, гипоксия, гипервентиляция с гиперкапнией;

– эпилепсия;

– интоксикация;

– вертебробазиллярные транзиторные ишемические атаки.

2. Расстройства, напоминающие обморок, без потери сознания:

– катаплексия;

– приступы острой атаксии;

– психогенные синкопе;

– транзиторные ишемические атаки каротидного происхождения.

Нейрокардиогенные (нейромедиаторные) синкопе – собирательный термин, используемый для характеристики целой группы клинических синдромов, проявляющихся приступами потери сознания и связанных с патологическим рефлекторным воздействием вегетативной нервной системы на регуляцию сосудистого тонуса и сердечного ритма. Нейрокардиогенные обмороки у детей диагностируются наиболее часто. Обычно дети с нейрокардиогенными обмороками имеют структурно нормальное сердце и нормальное артериальное давление (АД) вне эпизодов синкопе. Несмотря на благоприятный прогноз, рецидивирующие нейрокардиогенные обмороки могут сопровождаться травматизацией и вызывать тревогу у родителей, снижать качество жизни.

Нейрокардиогенные обмороки классифицируются на:

1. Вазовагальные (кардиоингибиторный, вазодепрессорный, смешанный, дисавтономный варианты по результатам тилт-теста).

2. Синдром каротидного синуса.

3. Рефлекторные (ситуационные): при глотании, чихании, кашле, после мочеиспускания, дефекации, при игре на духовых инструментах, после физических упражнений, при занятиях тяжелой атлетикой [7, 8].

В физиологических условиях существуют механизмы быстрой адаптации артериального давления и частоты сердечных сокращений (ЧСС) для поддержания относительно постоянного уровня кровоснабжения головного мозга при позиционных изменениях положения тела. Наибольшее количество артериальных барорецепторов, принимающих участие в быстрой регуляции сосудистого тонуса, находится в дуге аорты и каротидном синусе. В норме при повышении артериального давления возрастает частота импульсации от них, что приводит к периферической «симпатической» вазодилатации и «парасимпатической» брадикардии. Снижение афферентного потока происходит в ответ на снижение артериального давления, что вызывает вазоконстрикцию и тахикардию. Недостаточность вегетативной нервной системы в регуляции системного артериального давления и частоты сердечных сокращений может объясняться ее нарушениями на различных уровнях, что в конечном итоге приводит к диссоциации между парасимпатическим и симпатическим отделами центральной нервной системы.

Провоцирующие факторы нейрокардиогенных обмороков разнообразны. Чаще всего обмороки возникают при длительном стоянии, в душных помещениях, транспорте, при виде крови, венепункциях и инъекциях, сильном эмоциональном стрессе. Значительно реже синкопе провоцируются массажем каротидного синуса, давлением на глазные яблоки, дефекацией, мочеиспусканием. Иногда дети теряют сознание из-за повышения внутригрудного давления (чихание, кашель, смех, подъем тяжестей, физическое, статическое напряжение), вследствие медицинских манипуляций (бронхоскопия, гастроскопия, ректороманоскопия, цистоскопия) [4, 5].

При вазовагальных обмороках продромальные симптомы возникают за несколько минут до обморока, но чаще всего – за 30 секунд. Пациент ощущает тахикардию, потоотделение, эпигастральный дискомфорт, желание выйти из помещения. При игнорировании ранних симптомов головокружение усиливается, появляется усталость, потемнение в глазах, покалывание ушей. Объективно: бледность, потоотделение, беспокойство, зевота, глубокие вздохи, гипервентиляция и мидриаз. Пациенты на этой стадии еще слышат беседу, но не могут двигаться. При дальнейшем снижении артериального давления пациент теряет сознание [5, 18].

Синкопе рефлекторного генеза возникают в связи с активацией рефлексогенных зон, вызывающей брадикардию и вазодилатацию, а также на фоне «запредельного» возбуждения нервной системы (боль, внезапные сильные эмоции, стресс). Механизм развития этих синкопе до сих не имеет четкого описания. Вероятно, имеется некая предрасположенность, связанная с нарушением церебральных вазопрессорных механизмов, в результате чего нарушается работа аппарата рефлекторной вазоконстрикции и возникает дисбаланс в сторону влияния парасимпатической импульсации. Так, например, осмотр у ЛОР-врача и раздражение наружного слухового прохода воронкой отоскопа может привести к возбуждению n. vagus с развитием брадикардии и гипотензии. Довольно распространенной причиной рефлекторных синкопе может стать обычной галстук, слишком туго затянутый и приводящей к раздражению синокаротидных гломусов. Определенную путаницу в клиничеcкую картину могут вносить синкопальные состояния, развивающиеся на фоне стимуляции рецепторов, находящихся в различных органах. Так, рефлекторная импульсация из кишечника, возникающая вследствие банального метеоризма, вызвав пусть даже кратковременное расстройство сознания, заставляет думать о серьезной катастрофе в брюшной полости. То же можно сказать и о рефлексах из мочевого пузыря при его перерастяжении вследствие задержки мочеиспускания (патологической или даже произвольной) [8, 11].

Аритмогенные обмороки. Потенциальными причинами синкопе при нарушениях ритма и проводимости могут явиться:

1. Стойкая синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений менее 50 уд./мин в дневное время и менее 40 уд./мин ночью.

2. Атриовентрикулярная блокада 2-й и 3-й степени с паузами ритма более 3 секунд.

3. Пароксизмы наджелудочковой тахикардии.

4. Катехоламинергическая желудочковая тахикардия.

5. Синдром удлиненного интервала Q-T.

6. Идиопатическая фибрилляция желудочков.

7. Манифестирующий синдром WPW.

8. Синдром Бругада.

9. Аритмогенная дисплазия правого желудочка.

10. Нарушение работы имплантированных антиаритмических устройств [9, 19].

При аритмогенных синкопе наиболее типично возникновение синкопе на фоне физической нагрузки, в то время как вазовагальные обмороки возникают после прекращения нагрузки или с ней не связаны. Аритмогенные синкопе провоцируются эмоциональным стрессом, резкими звуками. Необходимо помнить о синкопальных состояниях, возникающих в воде, особенно при вхождении в воду (синдром удлиненного интервала Q-T, синдром Бругада и др.). Необходимо обратить внимание на семейный анамнез, а именно наличие случаев внезапной смерти у лиц молодого возраста, наличие у родственников синкопе и нарушений ритма сердца. В отличие от эпилептических приступов, сопровождающихся потерей сознания, при аритмогенных обмороках нет спутанности сознания после приступа. В случае жизнеугрожающей аритмии типично возникновение ощущения сердцебиения, тошноты, головокружения [9].

Синкопальные состояния у больных с синдромом удлиненного интервала Q-T: врожденного (синдром Джервелла – Ланге – Нильсена и Романо – Уорда) и приобретенного (гипокалиемия, гипокальциемия, интоксикация дигиталисом, хинидином, фенотиазидами, инфекционно-токсические состояния, гипоксия миокарда и др.) характера являются ведущими в клинической картине заболевания. Своеобразие пароксизмов, отсутствие нарушений сердечного ритма в период между приступами нередко приводят к гипердиагностике эпилепсии у этих пациентов, особенно в детском возрасте, частота ошибочных диагнозов достигает при этом 20%. Синкопальные состояния у больных с врожденным синдромом удлинения интервала Q-T развиваются уже в раннем детском возрасте. Приступы возникают при физическом и эмоциональном напряжении, обусловлены развитием мерцания желудочков, реже – желудочковой тахикардией, еще реже – асистолией желудочков, приводящими к недостаточности сердечного выброса и тяжелой церебральной гипоксии. Частота пароксизмов может быть различной: от одного в несколько лет до нескольких раз в сутки, с возрастом обмороки могут учащаться. Помимо синкопальных состояний, у этих больных могут наблюдаться приступы без потери сознания с внезапным прекращением движений, болью в грудной клетке (иногда абдоминальные боли), нарушением сердечного ритма, головокружением. Кроме того, возможно развитие внезапной смерти в результате тяжелых расстройств сердечного ритма (асистолии и фибрилляции желудочков). При приобретенном синдроме удлиненного интервала Q-Tобмороки имеют ту же клиническую картину, могут возникать в различных возрастных группах, провоцируются физическим и эмоциональным напряжением, но могут развиться и без каких-либо внешних воздействий [7, 8, 22].

Причинами обмороков при структурных поражениях сердечно-сосудистой системы могут быть:

1. Клапанные пороки сердца.

2. Обструктивные кардиомиопатии.

3. Миксома предсердий.

4. Расслоение аорты.

5. Болезни перикарда, тампонада сердца.

6. Тромбоэмболия легочной артерии, инфаркт миокарда (крайне редко у детей).

В механизме развития синкопе при структурных заболеваниях миокарда имеет место рефлекторный механизм, обструкция оттока и нарушения ритма [9, 23].

Дисциркуляторные синкопальные состояния возникают при наличии аневризм церебральных сосудов, синдрома обкрадывания, опухолях головного мозга, вертебральном синдроме Унтерханшайдта [9, 27].

Диагностика

При проведении обследования больного c синкопе представляется целесообразной следующая схема [5, 7, 8, 11, 12].

I. Анамнез:

1. Возраст пациента на момент появления первых обмороков.

2. Факторы, предшествующие первому синкопе.

3. Частота, периодичность, стереотипность и серийность приступов.

4. Провоцирующие факторы:

– боль;

– длительное стояние;

– пребывание в душном помещении;

– перемена положения головы и тела;

– физическая нагрузка;

– эмоциональное напряжение;

– длительные перерывы в приеме пищи;

– натуживание;

– кашель;

– мочеиспускание;

– глотание;

– другие (уточнить какие).

5. Способы и приемы, позволяющие предотвратить развитие потери сознания:

– переход в горизонтальное положение;

– перемена положения головы;

– прием пищи, воды;

– свежий воздух;

– другие (уточнить какие).

6. Клинические проявления в пресинкопальном периоде:

– головокружение и его характер;

– головная боль;

– боли или неприятные ощущения в грудной клетке;

– боль в животе;

– сердцебиение, ощущение «остановки», «замирания» сердца, перебои;

– чувство нехватки воздуха;

– звон в ушах;

– потемнение в глазах;

– другие симптомы (уточнить какие);

– продолжительность пресинкопального периода.

7. Клинические проявления во время обморока:

– положение больного;

– цвет кожных покровов (бледность, цианоз);

– сухость кожи, гипергидроз;

– ритмичность и частота дыхания;

– наполнение, ритм, частота пульса;

– уровень артериального давления;

– состояние мышц (гипотония, судороги тонические, клонические);

– прикус языка;

– испускание мочи;

– положение глазных яблок, состояние зрачков;

– продолжительность потери сознания.

8. Клинические проявления в постсинкопальном периоде:

– скорость и характер возвращения сознания;

– амнезия приступа;

– сонливость;

– головная боль;

– головокружения;

– неприятные ощущения в грудной клетке;

– затруднение дыхания;

– сердцебиение, перебои;

– общая слабость;

– другие проявления (уточнить какие);

– продолжительность постсинкопального периода.

9. Состояние пациента и проявление заболевания вне обморока.

10. Перенесенные и сопутствующие заболевания.

11. Применяемые ранее лекарственные препараты.

12. Параэпилептические феномены в детстве и в настоящее время (ночные головные боли, страхи, крики, сноговорение, снохождение, энурез, фебрильные судороги, пароксизмы расстройств речи).

13. Наследственные факторы (наличие аналогичных приступов потери сознания у родственников, наличие в семейном анамнезе сердечно-сосудистой патологии, вегетативно-сосудистых нарушений, эпилепсии, параэпилептических феноменов и др.).

II. Исследование соматического и неврологического статуса:

1. Внешний осмотр больного с акцентом на конституциональные особенности, признаки диспластического развития.

2. Пальпация и аускультация периферических сосудов.

3. Аускультация сердца.

4. Измерение АД на двух руках в горизонтальном и вертикальном положении.

5. Исследование неврологического статуса с акцентом на выявление микроочаговой симптоматики.

6. Исследование состояния вегетативной нервной системы:

– определение вегетативного тонуса по таблицам A.M. Вейна;

– определение вегетативной реактивности (местный и рефлекторный дермографизм, глазосердечный рефлекс Ашнера – Даньини, температурные кривые, ортоклиностатическая проба и др.);

– определение вегетативного обеспечения деятельности с использованием проб с физической и психоэмоциональной нагрузкой.

III. Инструментальные методы исследования, обязательные для всех больных:

1. Общий анализ крови и мочи.

2. Сахар крови во время обморока, натощак, сахарная кривая с нагрузкой.

3. ЭКГ в межприступном периоде в динамике, по возможности во время обморока.

4. Рентгенологическое исследование сердца, аорты, легких.

IV. Дополнительное обследование больных по показаниям:

1. При подозрении на кардиогенные обмороки и при синкопальных состояниях неясного генеза:

– рентгенологическое исследование сердца с контрастированием пищевода;

– эхокардиография;

– холтеровское мониторирование;

– ЭКГ-пробы с физической нагрузкой (проба Мастера, велоэргометрия и др.);

– электрофизиологическое исследование сердца по специальной программе (в условиях специализированных отделений).

2. При подозрении на органическую церебральную патологию и при синкопальных состояниях неясного генеза:

– рентгенография черепа и шейного отдела позвоночника, в том числе и при специальных укладках;

– исследование глазного дна и полей зрения;

– электроэнцефалография;

– вызванные потенциалы мозга, мониторное ЭЭГ-исследование (при подозрении на эпилептический генез пароксизмов);

– эхоэнцефалоскопия и компьютерная томография (при подозрении на объемные процессы мозга и внутричерепную гипертензию);

– ультразвуковая допплерография (при подозрении на патологию экстра- и интракраниальных сосудов).

Вазовагальный механизм является наиболее частым патогенетическим механизмом развития обмороков у детей. Тилт-тест – метод клинической диагностики, позволяющий в высоком проценте случаев спровоцировать патологический рефлекс Бецольда – Яриша, лежащий в основе развития вазовагальных обмороков [16]. Этот метод позволяет достоверно оценить риск повторного обморочного состояния у каждого больного ребенка и, следовательно, предотвратить развитие синкопе. Тилт-тест (ТТ) (от англ. tilt – наклон) был предложен для диагностики нейромедиаторных обмороков около двух десятилетий назад. В основе этого теста – определение реакций гемодинамики, обусловленных регуляторными (компенсаторными) механизмами при ортостатическом стрессе [9, 21, 24].

В настоящее время существует множество вариантов использования тилт-теста, который за прошедшие годы стал «золотым стандартом» диагностики синкопе в России и других странах мира [26, 31]. Тилт-тест проводится детям с шестилетнего возраста. До настоящего времени не существует стандартного протокола тилт-теста в педиатрии. Протоколы различаются по длительности, углу наклона, использованию препаратов. У детей старше 12 лет длительность пробы составляет 40 мин, у детей младше 12 лет – 30 мин [9]. Длительная пассивная ортостатическая проба проводится в утренние часы, все медикаментозные препараты отменяются. Лаборатория должна быть оснащена аптечкой и дефибриллятором. Наиболее распространенным является «Вестминстерский» протокол проведения тилт-теста:

– пациент укладывается на специальный поворотный стол с опорой для ступней – подножкой (так практически исключается участие мускулатуры голеней в стимуляции возврата венозной крови к сердцу), где пребывает в горизонтальном положении в течение 20–30 мин (подготовительный период);

– стол с пациентом переводится в полувертикальное положение под углом 60–70° по отношению к горизонтальному уровню, где находится до развития обморока или, если обморок не развился, в течение 45 мин (длительность пассивного ортостаза);

– после возвращения поворотного стола в горизонтальное положение пациент находится на нем в течение 5 мин или до восстановления нормального самочувствия и показателей гемодинамики (восстановительный период);

– во время всего теста (включая подготовительный и восстановительный периоды) осуществляется непрерывная регистрация ЭКГ (лучше в трех отведениях) и артериального давления – неинвазивным методом дискретно (поминутно) или непрерывно при помощью пальцевой плетизмографии (в режиме «beat to beat») [9, 12, 15]. Показанием для проведения тилт-теста являются частые, рецидивирующие синкопальные состояния неясной этиологии с высоким риском травматизации [14, 17].

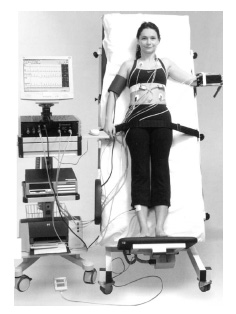

Компьютерная система для проведения тилт-теста позволяет оценить гемодинамические показатели в режиме реального времени (артериальное давление, ударный объем и сердечный выброс, общее периферическое сопротивление, вариабельность частота сердечных сокращений, барорецепторную чувствительность) [17, 22]. Компьютерная система ТТ включает в себя поворотный стол, монитор с каналами записи для измерения артериального давления (методом пальцевой плетизмографии и осциллометрическим методом), импедансную кардиографию для измерения ударного объема (см. рисунок). Дополнительно можно провести оценку функции вегетативной нервной системы (вариабельности ЧСС, барорецепторной чувствительности).

Рис. Диагностическая система для неинвазивного мониторинга гемодинамических показателей в условиях тилт-теста (СNSystems, Oxford Medical)

Противопоказаниями к проведению тилт-теста являются: критический аортальный или митральный стеноз, критический проксимальный стеноз коронарных артерий, критический цереброваскулярный стеноз, сужение выходного отдела левого желудочка [13, 14].

Тест с наклонным столом – безопасная процедура. Уровень осложнений при ней крайне низок. Тест может проводиться квалифицированной медсестрой, но врач должен быть рядом. Хотя в литературе есть данные об асистолии более 70 с, наличие такой длительной асистолии в течение положительной реакции следует считать ожидаемым результатом исследования, который контролируется в ходе выполнения пробы. Быстрое возвращение в клиноположение при возникновении жалоб является достаточным для предотвращения последствий длительной потери сознания. Реанимационные мероприятия крайне редко применяются при проведении тилт-тест. Не описано развития жизнеугрожающих осложнений при проведении ТТ как у детей, так и у взрослых [9, 22, 23, 24]. В зависимости от гемодинамических реакций выделяют три типа нейромедиаторных обмороков (НО):

– 1-й тип НО (смешанный) диагностируется, когда во время обморока ЧСС уменьшается, однако составляет не менее 40 уд./мин, либо урежается менее 40 уд./мин, но это длится не более 10 с. Падение АД опережает урежение ЧСС;

– 2а тип НО (кардиоингибиторный без асистолии) – ЧСС уменьшается до уровня менее 40 уд./мин, длится более 10 с, однако не наблюдается асистолии более 3 с. Снижение АД опережает урежение ЧСС;

– 2б тип НО (кардиоингибиция с асистолией) – асистолия длится более 3 с. Снижение АД совпадает с урежением ЧСС;

– 3-й тип НО (вазодепрессорный) диагностируется, когда во время обморока частота сердечных сокращений не уменьшается более чем на 10% от тилт-теста не классифицируются при хронотропной недостаточности, когда в ходе исследования отсутствует прирост частоты сердечных сокращений (или он менее 10% от исходного), а также при избыточном приросте ЧСС (тахикардия имеет место как вначале перехода в вертикальное положение, так и в ходе тестирования вплоть до наступления обморока – частота сердечных сокращений более 130 уд./мин) [30, 31]. На основании результатов тилт-теста возможно определение индивидуальной тактики лечения и ведения пациентов [29].

Лечение и профилактика синкопальных состояний

Адекватное лечение больных с нейрокардиогенными синкопе затруднительно из-за разнородности клиники и проблем в оценке эффективности проводимого лечения. При редких вазовагальных обмороках и выявленных триггерных факторах рекомендовано избегать ситуаций, провоцирующих обмороки [5, 9]. В более тяжелых случаях вазовагальных синкопе необходима медикаментозная терапия, при кардиоингибиторном варианте ТТ необходима имплантация искусственного водителя ритма [9, 19]. При обмороках, связанных с кашлем, рекомендуется применение противокашлевых препаратов. Синкопе, возникающие при глотании, связанные с диафрагмальной грыжей, требуют устранения патологии желудочно-кишечного тракта [5]. Проводятся испытания медикаментозных препаратов, воздействующих на вегетативную нервную систему (бета-блокаторы, холинолитики, дизопирамид, блокаторы рецепторов аденозина, селективные ингибиторы серотонина, альфа-адреномиметики, минералокортикоиды, антиконвульсанты). Выбор рациональной терапии крайне труден вследствие отсутствия длительного периода наблюдения, плацебо-контроля. Среди профилактических мероприятий используют закаливающие процедуры, тренировку сосудистого тонуса [9].

Для лечения и профилактики ортостатических обмороков рекомендуется избегать резкого вставания, особенно при пробуждении утром, длительного стояния и напряжения в течение мочеиспускания и дефекации; избегать душных помещений, гипервентиляции, приема обильной пищи, рекомендован частый прием пищи небольшими порциями со сниженным содержанием углеводов; избегать перетягивания живота, использования тугих чулков; возвышенное положение головы во время сна; умеренные физические нагрузки; мужчинам рекомендуется мочеиспускание сидя. У взрослых для лечения ортостатической гипотензии используют препараты, увеличивающие объем циркулирующей крови (флудрокортизон ацетат) и препараты с вазодепрессовным или ингибирующим вазодилатацию эффектами (индометацин, эфедрин сульфат, эрготамин тартрат и др.) При нейрокардиогенных синкопе у взрослых используют малые дозы бета-блокаторов, дизопирамид, скопаламин, мидодрин, золофт, риталин [5, 9, 10]. Кардиогенные и цереброваскулярные обмороки лечат путем устранения основополагающих причин, лежащих в основе синкопе [25, 26].

В подавляющем большинстве случаев надобности в оказании неотложной медицинской помощи при обмороке не возникает. При появлении предсинкопальных симптомах рекомендуется присесть на корточки и наклониться. Можно использовать опрыскивание холодной водой, осторожно дать понюхать нашатырный спирт. Необходимость оказания неотложной помощи обычно связана не с синкопальным состоянием, а с последствиями внезапной потери сознания (падение, травма) или его непосредственной причиной (прежде всего, острым расстройством сердечного ритма или проводимости). Если пациент не приходит в себя сразу после падения, прежде всего следует исключить другие причины нарушения сознания (гипогликемию, эпилепсию, истерию) и полученную в результате падения черепно-мозговую травму. В случаях, когда обморок затягивается, необходимо, чтобы больной оставался в положении лежа с приподнятыми нижними конечностями. При сохраняющейся тенденции к гипотензии показано внутривенное введение жидкости, при брадикардии – атропин. Необходимо исключение острых заболеваний органов брюшной полости, внутреннего кровотечения, черепно-мозговой травмы, субарахноидального кровоизлияния, острого инфаркта миокарда. При повторных обмороках в первую очередь исключают их аритмогенную природу, так как в этих случаях наиболее высока вероятность внезапной сердечной смерти [6, 20, 25].

Прогноз при синкопе может быть самым разным (вплоть до крайне неблагоприятного). Оценка степени риска должна основываться на данных анамнеза, результатах физикального обследования, ЭКГ и других неинвазивных методов диагностики [5, 14]. При выявлении причин синкопе подход должен быть индивидуальным, но его основой остаются подробный сбор анамнеза и физикальное обследование [1].

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Головина Г.А. и др. // Вестник аритмологии. – 2009. – № 53. – С. 27–32.

2. Гуков А.О., Жданов А.М. // Кардиология. – 2000. – № 2. – С. 92–96.

3. Заболевания вегетативной нервной системы / Под ред. А.М. Вейна. – М.: Медицина, 1991. – 624 с.

4. Леонтьева И.В. Лекции по кардиологии детского возраста. – М.: ИД Медпрактика, 2005. – 536 с.

5. Миллер О.Н., Бондарева З.Г., Гусева И.А. // Российский кардиологический журнал. – 2003.– № 3.– С. 25–29.

6. Руксин В.В. Краткое руководство по неотложной кардиологии. – СПб.: ИнформМед, 2009. – 415 с.

7. Сметнев А.С., Шевченко Н.М., Гросу А.А. // Кардиология. – 1988. – № 2. – С. 107–110.

8. Сычев O.C. и др. Синкопальные состояния в кардиологической практике (проект). – Киев, 2005. – 12 с.

9. Школьникова М.А. Современные подходы к диагностике и лечению синкопальных состояний у детей старшего возраста и подростков с использованием длительной пассивной ортостатической пробы (тилт-теста). Методические рекомендации (№ 11). – М., 2005. – 28 с.

10. Brignole M. et al. // Europace. – 2004. – Vol. 6, № 6. – P. 467–537.

11. Brignole M. et al. // Eur. Heart J. – 2004. – Vol. 25. – P. 2054–2072.

12. Chen X.C. et al. // Am. J. Cardiol. – 1992. – Vol. 69. – P. 755–760.

13. Day S.C. et al. // Am. J. Med. – 1982. – Vol. 73, № 2. – P. 750–755.

14. Grubb B.P. et al. // Pacing Clin. Electrophysiol. – 1992. – Vol. 15. – P. 742–748.

15. Grubb B.P. // Pace. – 1997. – Vol. 20, № 1. – P. 781–787.

16. Grubb B.P. et al. // Am. J. Med. – 1991. – Vol. 90. – P. 6–10.

17. Hoefnagels W.A. et al. // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 1991. – Vol. 54. – P. 953–956.

18. Ibrahim M.M., Tarazi R. // Am. Heart. J. – 1975. – Vol. 90, № 2. – P. 513–520.

19. Kapoor W.N. // Circulation. – 2002. – Vol. 106, № 24. – P. 1606–1609.

20. Kapoor W.N. // Engl. J. Med. – 2000. – Vol. 343, № 25. – P. 1856–1862.

21. Linzer M. et al. // Ann. Intern. Med. – 1997. – Vol. 126, № 12. – P. 989–996.

22. Linzer M. et al. // Ann. Intern. Med. – 1997. – Vol. 127, № 1. – P.76–86.

23. Linzer M. et.al. // Ann. Int. Med. – 1991. – Vol. 127, № 3. – P. 991.

24. Lipsitz L.A. et.al. // Arch. Int. Med. – 1989. – Vol. 149, № 1. – P. 2709–2712

25. Martin G.J. et al. // Ann. Emerg. Med. – 1984. – Vol. 13. – P. 499–504.

26. Mоhlenkamp S. et al. // Circulation. – 2002. – Vol. 106. – P. 2616–2622.

27. Paulson O.B. et al. // Cerebrovasc. Brain. Metab. Rev. – 1990. – № 2. – Р. 161–192.

28. Pongiglione G. et al. // J. Am. Coll. Cardiol. – 1990. – Vol. 16. – P. 165–170.

29. Sra J.S. et al. // Ann. Int. Med. – 1991. – Vol. 114. – P. 9–36.

30. Strasberg B. et al. // Am. Heart J. – 1989. –Vol. 118. – P. 923–925.

31. Thilenius O.G. et.al. // Pediatrics. – 1991.–№ 87. – P. 334–338.

Медицинские новости. – 2010. – №2. – С. 19–23.

Внимание! Статья адресована врачам-специалистам. Перепечатка данной статьи или её фрагментов в Интернете без гиперссылки на первоисточник рассматривается как нарушение авторских прав.